2026年1月17日 発行

1.2025年12月の地震活動

気象庁が公開しているCMT解によると,2025年12月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で34個3.423月分,千島海溝域で5個0.066月分,日本海溝域で20個22.251月分,伊豆・小笠原海溝域で2個0.105月分,南海・琉球海溝域で7個0.860月分であった(2025年12月日本全図月別).

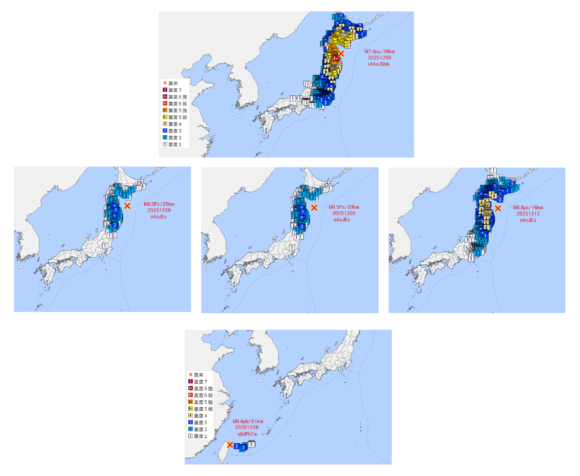

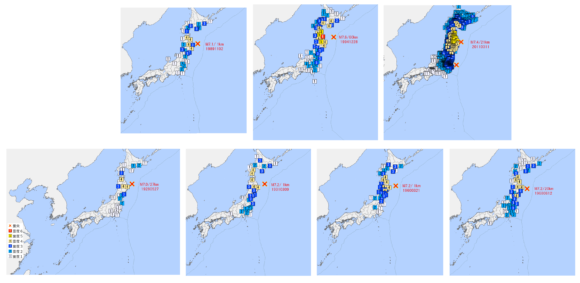

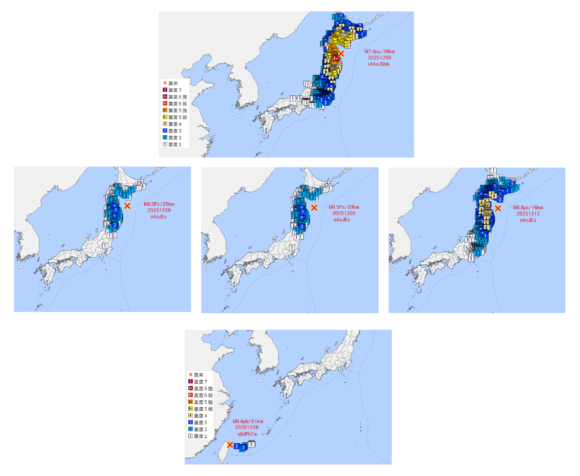

2025年12月の総地震断層面積規模はΣM7.6で,最大地震は2025年12月8日の襟裳小円南区深度39㎞の東北前弧沖下北震源区ofAcJSmkM7.4psであり,この他のM6.0以上の地震は12月9日と12月12日の同小円区の深度25㎞・深度33㎞・深度16㎞の東北弧沖襟裳南小円区oAcJEsM6.0Ps・M6.5Ps・M6.8psと12月28日の花蓮小円区深度61㎞の西南平面化台湾震源区uBdPhTwのM6.6pb,12月31日襟裳小円南区の深度37㎞の東北弧沖久慈震源区oAcJKjのM6.0Psが加わった.最大地震M7.4psでは震度6強が最大で北海道から関東地方の太平洋岸さらに若狭湾まで震度1以上であった(図635).

図635.襟裳小円南区の東北前弧沖下北震源区ofAcSmkの2025年12月8日深度39㎞M7.4ps・東北弧沖襟裳南震源区oAcJEsの12月9日深度25㎞M6.0Ps,M6.5Ps深度33km・12月12日深度16㎞M6.8psと花蓮小円区の西南平面化台湾震源区uBdPhTwの12月28日深度61㎞M6.6pbの震度分布(気象庁HPより).

Clickすると拡大します.

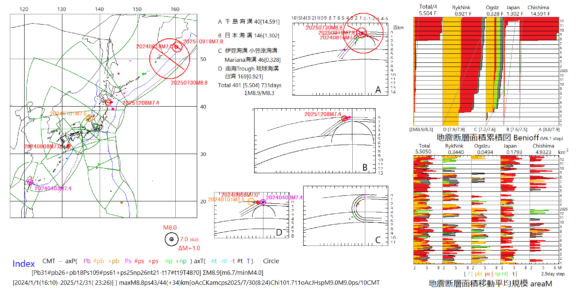

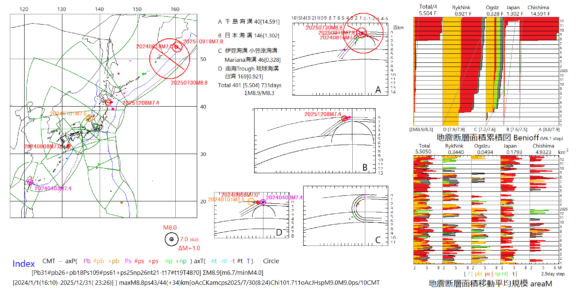

2025年12月までの日本全域2年間のCMT解は401個で(図636),その総地震断層面積規模ΣM8.9のPlate運動面積規模M8.3に対する面積比は5.504倍である(図636の中図上).日本全域と千島海溝域のBenioff曲線(図636右図上左端Total/4と右端Chishima[A])は2025年7月30日の最大地震M8.8(月刊地震予報191)の巨大な段差に隠され他の段差は見え難いが,琉球南海域(図636右図上左端の右側のRykNnk[D])には,下端の2024年1月1日能登半島M7.5(月刊地震予報173),2024年4月3日の台湾海溝震源帯M7.4(月刊地震予報176),2024年8月8日九州小円区深度36㎞の日向灘M7.0(月刊地震予報180)の3つの段が認められ,それ以降静穏化していたが,2025年1月13日日向灘M6.7(月刊地震予報185)の4つ目の段が認められる.千島海溝域は,2025年に入り完全無CMTを保ってきたが(図636右下地震断層面積移動平均規模areaM図右端A),5月31日に5月最大地震M6.1が起こり(月刊地震予報189),6月22日にも6月最大地震M6.0が続き半年ぶりに活動期入していた(月刊地震予報190).琉球南海域[D]では6月22日に悪石島連発地震が開始され,千島海溝域で7月30日のM8.8最大地震(月刊地震予報191)に続き9月19日M7.8が起こったが歪軸方位に変化がなく,千島海溝域の歪の完全解放に至っていない.静穏化の続いていた日本海溝域[B]では2025年12月8日の最大地震東北前弧沖下北震源区ofAcJSmkM7.4psに続きその東方の深度の浅い東北弧沖襟裳南震源区oAcJEsで12月9日M6.0Ps・M6.5Ps・12月12日M6.8psと東北弧沖久慈震源区oAcJKjM12月31日M6.0Psが起こっている.

図636 .2025年12月までの日本全域2年間CMT解.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図.震源円の直径は地震断層長である(月刊地震予報173)が,この期間の地震規模は小さいのでCMT規模にΔM+1.0を加えて4倍拡大した地震断層長を使用.数字とMは,M7.0以上と2025年11月最大のCMT解発生年月日・規模.

右図:時系列図は,海洋側から見た海溝域配列に合わせ,右から左にA千島海溝域Chishima,B日本海溝域Japan,C伊豆・小笠原海溝域OgsIz,D南海・琉球海溝域RykNnk,日本全域Total,を配列.縦軸は時系列で,設定期間開始(下端2024年1月1日)から終了(上端2025年12月31日)までの731日間で,右図右端の数字は年数.設定期間の250等分期間2.9day(右下図右下端)毎に地震断層面積を集計・作図(速報36;特報5).

Benioff図(右上図)の横軸はPlate運動面積で,各海溝域枠の横幅はこの期間のPlate運動面積に比例させてあり,左端の日本全域Total/4のみ4分の1に縮小.

階段状のBenioff曲線は,左下隅から右上隅に届くように横幅を合わせ,上縁に総地震断層面積ΣMのPlate運動面積に対する比を示した.下縁の鈎括弧内右の数値[8.3] [7.9] [7.6] [7.5] [7.9]は設定期間のPlate運動面積が1個の地震として解放された場合の規模で,日本全域ではこの間にM8.3の地震1個に相当するPlate運動歪が累積する.上図右下端の(M6.1step)は,等分期間2.9日以内にM6.1以上の地震がTotal/4のBenioff曲線に段差与える.

地震断層面積移動平均規模図areaM(右下図)の横軸は地震断層面積規模で,等分期間「2.9day」に前後期間を加えた8.7日間の地震断層面積を3で除した移動平均地震断層面積を規模に換算した曲線である.右下図下縁の「2,5,8」は移動平均地震断層面積規模「M2 M5 M8」.右下図上縁の数値は総地震断層面積(km2単位)である.

areaM曲線・Benioff曲線の発震機構型による線形比例内分段彩は,座屈逆断層型pbを橙色・剪断逆断層型psを赤色・横擦断層型nを緑色・正断層型tを黒色.

Clickすると拡大します.

2.2025年12月8日東北前弧沖下北震源区ofAcJSmkのM7.4と千島海溝・日本海溝域震源帯・震源区区分

2025年12月8日23時15分襟裳小円南区深度39㎞の東北前弧沖下北震源区ofAcJSmkでM7.4psが発生した.深夜にも拘わらず発生から2時間後に気象庁のHPに速報発震機構解の公開が確認されている.最大震度は6強で八戸市のNTT鉄塔破損等の被害と最大70㎝の津波が観測された.気象庁は9日未明,巨大地震の発生可能性が平常時より相対的に高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し,すぐ逃げられる態勢の維持など「特別な備え」を1週間要請した.

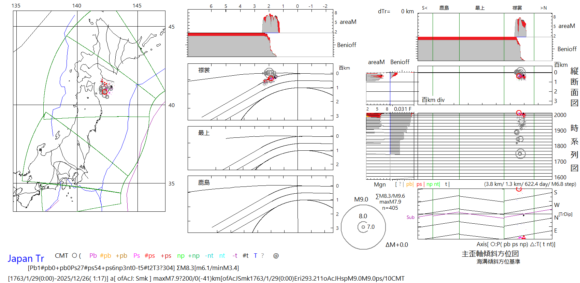

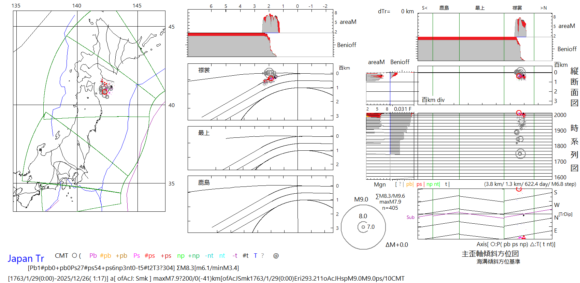

東北前弧沖下北震源区の本地震は,1943年6月13日M7.1の最大観測地震を上回り.最大歴史地震1763年1月29日M7.9に次ぐ規模である(図637).最大歴史地震の際は,1763年1月21日から3月15日までM7以上の地震が続いた(宇佐美,2003;平田ほか,2025).

図637.東北弧沖下北震源区における1600年以降の地震活動.

震源の丸印の直径は地震規模から算出される地震断層長.

中図の海溝距離断面図における震源深度不明の歴史地震については地表に表示,右図上の深度縦断面図のareaM・Benioff図には深度の判明している観測地震についてのみ集計表示.

Clickすると拡大します.

2025年11月最大のM6.7ps(月刊地震予報194)の在った東北弧沖久慈震源区oAcJKjは,2025年12月9日M6.0Ps・M6.5Psと12日M6.8psの在った東北弧沖襟裳南震源区oAcJEsの南隣に位置し,2025年12月31日にもM6.0Psがあり,連動していると考えられる.

日本列島は,太平洋底が同心円状屈曲して太平洋Slabとなり島弧地殻・Mantleの下に沈込むため,世界最大の地震活動域となっている.地震活動は,同心円状屈曲沈込域で均等に起こっておらず,海溝軸に平行する3つの震源列Seismic Rowとして起こっている(図638).屈曲開始に伴い海洋底が破壊する海溝Tr震源列(図638右上),島弧下部地殻とSlab上面に沿う剪断破壊の島弧沖oAc震源列(図638中),島弧で最強の土台骨の上部MantleとSlab上面に沿う剪断破壊の前弧沖ofAc震源列(図638左下)である.

図638.千島海溝域・日本海溝域の太平洋底の同心円状屈曲沈込みに伴う海溝Tr震源列・島弧沖oAc震源列・前弧沖ofAc震源列の震源区区分.

右上] 千島海溝TrC震源帯:釧路Ksr・根室Nmr・択捉Etr・得撫Ur・新知Sms・松輪Mtw・温祢古丹Onk震源区.

右下] 日本海溝TrJ震源帯:久慈Kj・昭和Shw・延宝Em震源区.

震源丸印の直径は無調整ΔM=+0.0の地震断層長.

中上]10 千島弧沖oAcC震源帯:根室Nmr・択捉Etr・得撫Ur・新知Sms・松輪Mtw・温祢古丹Onk・Kamchatka Kamc震源区.

中下] 東北弧沖oAcJ震源帯:茨城Ibg・勿来Nks・平成Hs・久慈Kj・襟裳南Es・十勝Tk震源区.

震源丸印の直径は無調整ΔM=+0.0の地震断層長.

左上] 千島前弧沖ofAcC震源帯:釧路Ksr・根室Nmr・択捉Etr・得撫Ur・温祢古丹Onk震源区.西南平面化

震源丸印の直径は,地震の規模が小さいので規模にΔM=+1.5を加えて地震断層長を8倍拡大.

左下] 東北前弧沖ofAcJ震源帯:勿来Nks・阿武隈Abk・金華山Kks・大船渡Ofu・久慈Kj・下北Smk・浦河Ukw震源区.

震源丸印の直径は,地震の規模が小さいので規模にΔM=+0.5を加えて地震断層長を2倍拡大.

Clickすると拡大します.

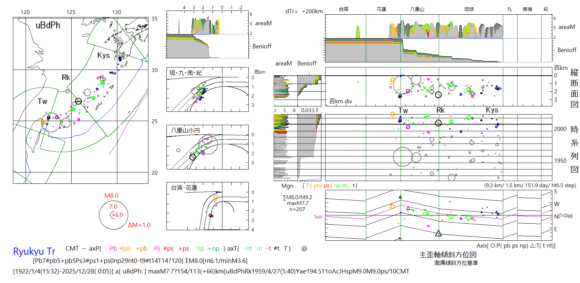

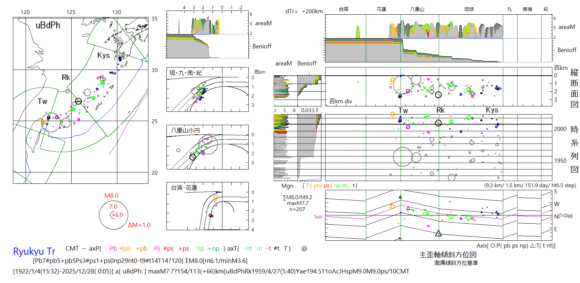

3.2025年12月28日の西南平面化台湾震源区uBdPhのM6.7と西南平面化震源帯の震源区区分

2025年12月28日0時05分に花蓮小円区深度61㎞の西南平面化台湾震源区uBdPhTwでM6.7pbがあった(図639).

台湾海溝域では海溝側のI]西南海溝震源帯TrPhからII]西南平面化震源帯uBdPhそしてIII]西南裂開震源帯RifPhへと地震活動が背弧側に移行することが判明しているが(月刊地震予報159),これまでI]海溝域の地震活動が主体であったが,本地震によってII]への移行が明確になった.

図639.2025年までの琉球海溝域の平面化震源帯uBdPh観測地震と震源区区分.

西南平面化uBdPh震源帯:台湾Tw・琉球Rk・九州Kys震源区.

震源丸印の直径は,地震の規模が小さいので規模にΔM=+1.0を加え地震断層長を4倍拡大.

Clickすると拡大します.

4.2026年1月の月刊地震予報

長期に渡る静穏期と下部Mantle上面付近の2012年8月14日M7.7深度610㎞(速報30)・2013年5月24日M8.3深度632㎞に基づき,2011年3月11日東北弧沖平成巨大地震M9.0と下部Mantle上面の地震活動(月刊地震予報173,新妻,2024)を参考に,千島海溝域の巨大地震の来襲を予報してきたが(月刊地震予報166・月刊地震予報175・月刊地震予報180・月刊地震予報182・月刊地震予報184・ 月刊地震予報188),千島海溝の東端で2025年7月30日にKamchatka半島沖M8.8が起こった(月刊地震予報191).

千島海溝の西端に位置する東北弧沖oAcJ震源帯で2025年11月4日から開始され2025年12月の東北前弧沖ofAcJ震源帯にまで及んでいる活動は,太平洋底が千島海溝の東端の北米Plateの下に沈込んだ2025年7月30日Kamchatka半島沖M8.8による誘導地震と考えられる.千島海溝の東西端境界の様に島弧側に凸の海溝軸輪郭から沈込むSlabは過剰になり襞を成しながら自由に沈込めるが,千島海溝中央の様に海洋側に凸の海溝軸輪郭から沈込むSlabは面積が不足する為に裂けるか海溝外の海洋底を破断しなければ沈込めない.千島海溝中央部の得撫島域は,集積していた歪を解放しようとしたが,2011年3月11日東北弧沖平成oAcJHs巨大地震M9.0の発生によって中断して現在に至っており,数年から10年以内にM9級の超巨大地震が予想されるので警戒が必要である.

琉球海溝域の歪解放が海溝期から平面化期に移行したため2016年4月熊本地震M7.3(/4578>速報79)のあった沖縄海盆期へと移行するので警戒が必要である.

引用文献

平田 直・森田裕一・岩崎貴哉・古村孝志・石山達也・佐藤比呂志・小原一成・西山昭仁・佐竹健治(2025編)地震の大辞典.朝倉書店(東京),558p.

新妻信明(2024)2011年3月11日の東北弧沖平成巨大地震M9.0と太平洋Slabの下部Mantleへの沈込および千島海溝域の巨大地震(日本地質学会山形年会,131,T7-O-8)

宇佐美龍夫(2003)日本被害地震総覧.東京大学出版会(東京),605p.

2025年12月11日 発行

1.2025年11月の地震活動

気象庁が公開しているCMT解によると,2025年11月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で27個0.697月分,千島海溝域で1個0.004月分,日本海溝域で24個4.953月分,伊豆・小笠原海溝域で0個,南海・琉球海溝域で2個0.036月分であった(2025年11月日本全図月別).

2025年11月の総地震断層面積規模はΣM7.0で,最大地震は2025年11月9日の襟裳小円南区深度13㎞の東北弧沖久慈震源区oAcJKjiM6.7psで,この他のM6.0以上の地震には同震源区のM6.4PsとM6.1Psの2個が加わった.最大地震M6.7では震度4が最大で北海道から関東地方の太平洋岸が震度1以上であった(図629).

図629.襟裳小円南区の東北弧沖久慈震源区oAcJKjの2025年11月9日深度13㎞M6.7ps・深度19㎞M6.4 Ps,11月10日深度18㎞M6.1Psの震度分布(気象庁HPより).

Clickすると拡大します.

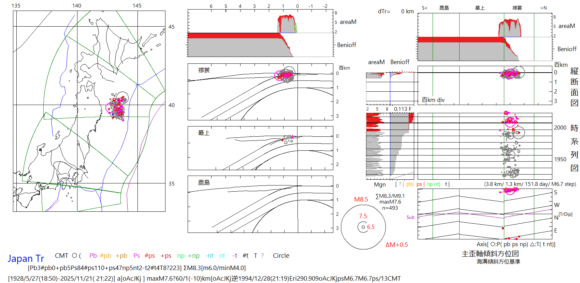

2025年11月までの日本全域2年間のCMT解は381個で(図630),その総地震断層面積規模ΣM8.9のPlate運動面積規模M8.3に対する面積比は5.369倍である(図630の中図上).日本全域と千島海溝域のBenioff曲線(図630右図上左端Total/4と右端Chishima[A])は2025年7月30日の最大地震M8.8(月刊地震予報191)の巨大な段差に隠され他の段差は見え難いが,琉球南海域(図630右図上左端の右側のRykNnk[D])には,2024年1月1日能登半島M7.5(月刊地震予報173),2024年4月3日の台湾海溝震源帯M7.4(月刊地震予報176),2024年8月8日九州小円区深度36㎞の日向灘M7.0(月刊地震予報180)の3つの段が認められ,それ以降静穏化していたが,2025年1月13日日向灘M6.7(月刊地震予報185)の4つ目の段が認められる.千島海溝域は,2025年に入り完全無CMTを保ってきたが(図630右下地震断層面積移動平均規模areaM図右端A),5月31日に5月最大地震M6.1が起こり(月刊地震予報189),6月22日にも6月最大地震M6.0が続き半年ぶりに活動期入していた(月刊地震予報190).琉球南海域[D]では6月22日に悪石島連発地震が開始され,千島海溝域で7月30日のM8.8最大地震(月刊地震予報191)に続き9月19日M7.8が起こったが歪軸方位に変化がなく,千島海溝域の歪の完全解放に至っていない.

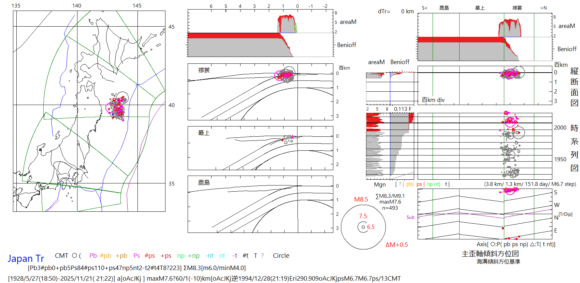

図630 .2025年11月までの日本全域2年間CMT解.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図.震源円の直径は地震断層長である(月刊地震予報173)が,この期間の地震規模は小さいので実際のCMT規模に1.0を加えΔM+1.0とし,4倍拡大.数字とMは,M7.0以上と2025年11月最大のCMT解発生年月日・規模.

右図:時系列図は,海洋側から見た海溝域配列に合わせ,右から左にA千島海溝域Chishima,B日本海溝域Japan,C伊豆・小笠原海溝域OgsIz,D南海・琉球海溝域RykNnk,日本全域Total,を配列.縦軸は時系列で,設定期間開始(下端2023年12月1日)から終了(上端2025年11月30日)までの731日間で,右図右端の数字は年数.設定期間の250等分期間2.9day(右下図右下端)毎に地震断層面積を集計・作図(速報36;特報5).

Benioff図(右上図)の横軸はPlate運動面積で,各海溝域枠の横幅はこの期間のPlate運動面積に比例させてあり,左端の日本全域Total/4のみ4分の1に縮小.

階段状のBenioff曲線は,左下隅から右上隅に届くように横幅を合わせ,上縁に総地震断層面積ΣMのPlate運動面積に対する比を示した.下縁の鈎括弧内右の数値[8.3] [7.9] [7.6] [7.5] [7.9]は設定期間のPlate運動面積が1個の地震として解放された場合の規模で,日本全域ではこの間にM8.3の地震1個に相当するPlate運動歪が累積する.上図右下端の(M6.1step)は,等分期間2.9日以内にM6.1以上の地震がTotal/4のBenioff曲線に段差与える.

地震断層面積移動平均規模図areaM(右下図)の横軸は地震断層面積規模で,等分期間「2.9day」に前後期間を加えた8.7日間の地震断層面積を3で除した移動平均地震断層面積を規模に換算した曲線である.右下図下縁の「2,5,8」は移動平均地震断層面積規模「M2 M5 M8」.右下図上縁の数値は総地震断層面積(km2単位)である.

areaM曲線・Benioff曲線の発震機構型による線形比例内分段彩は,座屈逆断層型pbを橙色・剪断逆断層型psを赤色・横擦断層型nを緑色・正断層型tを黒色.

Clickすると拡大します.

2.2025年11月襟裳小円南区東北弧沖久慈震源区oAcJKjの連発地震

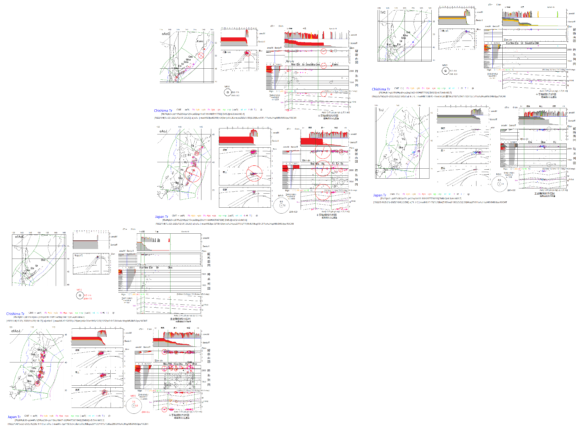

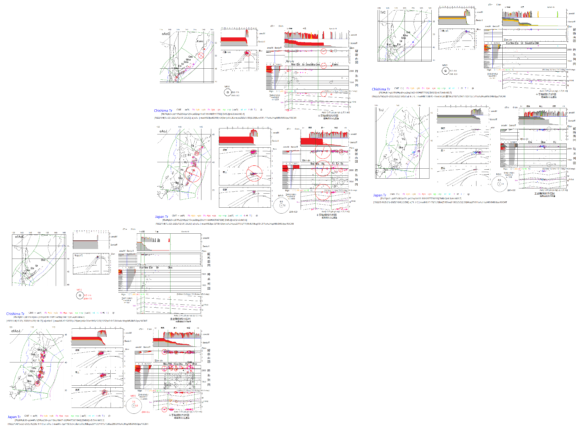

2025年11月4日から21日まで襟裳小円南区と最上小円区境界部の深度10-24kmの東北弧沖久慈震源区oAcJKjで21個のCMT解が連発した.逆断層型が20個でいずれの主圧縮P歪軸傾斜も海溝傾斜と逆方位であることから,太平洋Slabが海溝から東北弧下部地殻の下に沈込む剪断逆断層ps型地震である(図631右下歪軸傾斜図の上縁).残る1個は連発末期11月18日の深度15㎞M5.7の圧縮過剰正断層-t型で引張T軸傾斜は太平洋Slab沈込み方位(紫色折線Sub)に合致し,強力な圧縮歪のSlab境界面に沿ってPlate運動が働いていたことを示している.

図631.東北弧沖久慈震源区oAcJKjのCMT解の発震機構.

この期間の地震規模は小さいので実際のCMT規模に0.5を加えΔM+0.5とし,2倍拡大.

Clickすると拡大します.

東北弧沖久慈震源区oAcJKj CMT解270個の2025年11月最大地震M6.7ps基準の歪軸極性StrainΠ偏角が同極性25°以内が229個(図632黒色),同極性25°以上が26個(図632紫色),逆極性が8個(図632緑・赤色)である(図632下縁の凡例).逆極性のCMT解は2011年3月11日(図632右中時系列図の付加横線)の東北弧沖平成巨大地震M9.0の誘導地震と2016年・2018年の正断層型CMTにのみ認められる.今回の連発CMTは全て25°以内の同極性(黒色)である.

図632.東北弧沖久慈震源区oAcJKjCMT解の2025年11月最大地震M6.7ps基準の歪軸極性StrainΠ.

この期間の地震規模は小さいので実際のCMT規模に0.5を加えΔM+0.5とし,2倍拡大.2025年11月最大地震M6.7psの主歪軸方位を基準として比較するCMT解の主歪軸方位とのEuler偏角(Orgn)を算出するとともに,比較CMTの主歪軸方位PTNを入れ替ex(TexN青色・PexN空色;PTexN緑色・TPexN赤色・PexN桃色)えてEuler偏角を算出し,最小の偏角を求める.最小Euler偏角が主歪軸入れ替えなしで25°以内の場合をor(黒色)・25°以上の場合をgn(紫色)とする.or・gn・TexN・PexNが最小偏角の場合は基準と同極性であり,Euler偏角をStrainΠとし,逆極性のPTexN・TpexN・PexTの場合は180°からEuler偏角を減じた角をStrainΠとする.

Clickすると拡大します.

東北弧沖久慈震源区oAcJKjでは観測開始1922年以降493個の地震が記録されており(図633),3-4年周期で活動期と静穏機を繰り返し,階段状のBenioff曲線を描いている(図633右中の時系列図).最大地震は本震源区北東端の1994年12月28日深度1㎞M7.6である.今回の連発CMT解は震源区南端で起こっている.M7.0以上の地震は7個あり,その発生年月日・時刻・深度・規模(発震機構)・2025年11月の最大地震からの震央距離㎞(方位)・[被害等級](平井ほか,2025)・津波(渡辺,1998;宇佐美,2003)は;

2011年3月11日15時08分深度21㎞M7.4Ps from80(304)

1994年12月28日21時19分深度60㎞M7.6 from 115(8) [3] 宮古56㎝・鮎川53㎝

1989年11月2日3時25分深度1㎞M7.1 from 66(320) [1] 久慈105㎝・宮古92㎝

1968年6月12日22時41分深度20㎞M7.2 from 42(269) 島ノ越156㎝・浦河59㎝

1960年3月21日2時07分深度1㎞M7.2 from 57(342) [1] 鮎川29㎝・釜石20㎝

1931年3月9日12時9分深度1㎞M7.2 from86(347) [2] 八戸35㎝・月浜17㎝

1928年5月27日18時50分深度27㎞M7.0 from 88(326) 石巻25㎝・八戸20㎝

で.最後(最上行)のM7.4は,本震源区を断層長径円縁に置く2011年3月11日14時46分東北弧沖成巨大地震oAcJHsM9.0psnnの22分後に起こった誘発地震である.その前(第2行目)の1994年12月28日の最大地震M7.6(平成6年三陸はるか沖地震)は,翌年1995年1月14日M5.4まで続いた余震の3日後に平成7年兵庫県南部地震M7.6が発生している.上から4番目の1968年6月12日M7.2は1968年5月16日M7.9(1968年十勝沖地震)の約1月前である.

最大の被害等級は1994年12月28日三陸はるか沖地震M7.6の[3:複数の死者や崩壊家屋]であり,これら全てに数10㎝から100㎝を超す津波が観測されている.

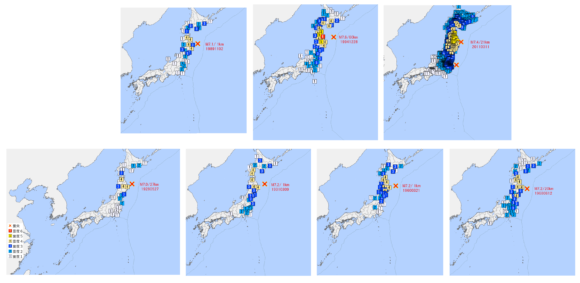

図633.東北弧沖久慈震源区oAcJKjの観測地震.

この期間の地震規模は小さいので実際のCMT規模に0.5を加えΔM+0.5とし,2倍拡大.

Clickすると拡大します.

東北弧沖久慈震源区oAcJKjの7大観測地震の震度は,北海道から関東地方の太平洋岸で震度1以上が観測され,最大震度はM7.5以上について震度6,M7.2以上について震度5,M7.1以下について震度4である.

図634.東北弧沖久慈震源区oAcJKjの7大観測地震の震度分布.

Clickすると拡大します.

3.2025年12月の月刊地震予報

長期に渡る静穏期と下部Mantle上面付近の2012年8月14日M7.7深度610㎞(速報30)・2013年5月24日M8.3深度632㎞に基づき,2011年3月11日東北弧沖平成巨大地震M9.0と下部Mantle上面の地震活動(月刊地震予報173,新妻,2024)を参考に,千島海溝域の巨大地震の来襲を予報してきたが(月刊地震予報166・月刊地震予報175・月刊地震予報180・月刊地震予報182・月刊地震予報184・月刊地震予報188),千島海溝の東端で2025年7月30日にKamchatka半島沖M8.8が起こった(月刊地震予報191).

千島海溝の西端に位置する東北弧沖久慈震源区oAcJKjの2025年11月4日からの連発CMTは,太平洋底が千島海溝の東端の北米Plateの下に沈込んだ2025年7月30日Kamchatka半島沖M8.8による誘発地震と考えられる.千島海溝の東西端境界の様に島弧側に凸の海溝軸輪郭から沈込むSlabは過剰になり襞を成しながら自由に沈込めるが,千島海溝中央の様に海洋側に凸の海溝軸輪郭から沈込むSlabは面積が不足する為に裂けるか海溝外の海洋底を破断しなければ沈込めない.千島海溝中央部の得撫島域は,Slab面積の不足によって集積していた歪を解放しようとしたが,2011年3月11日東北弧沖平成oAcJHs巨大地震M9.0の発生によって中断し,現在に至っている.数年から10年以内にM9級の超巨大地震が予想されるので警戒が必要である.

引用文献

平田 直・森田裕一・岩崎貴哉・古村孝志・石山達也・佐藤比呂志・小原一成・西山昭仁・佐竹健治(2025編)地震の大辞典.朝倉書店(東京),558p.

新妻信明(2024)2011年3月11日の東北弧沖平成巨大地震M9.0と太平洋Slabの下部Mantleへの沈込および千島海溝域の巨大地震(日本地質学会山形年会,131,T7-O-8)

宇佐美龍夫(2003)日本被害地震総覧.東京大学出版会(東京),605p.

渡辺偉夫(1998)日本被害津波総覧[第2版].東京大学出版会(東京),238p.

2025年11月6日 発行

1.2025年10月の地震活動

気象庁が公開しているCMT解によると,2025年10月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で5個0.061月分,千島海溝域で0個,日本海溝域で4個0.392月分,伊豆・小笠原海溝域で0個,南海・琉球海溝域で1個0.018月分であった(2025年10月日本全図月別).

2025年10月の総地震断層面積規模はΣM6.1で,最大地震は2025年10月5日の最上小円区深度45㎞の東北前弧沖阿武隈震源区ofAcJAbkM6.0psで,この他にM6.0以上の地震はなかった.最大地震M6.0は震度4が最大で東北地方と関東地方が震度1以上であった(図627).

図627.2025年10月5日最上小円区深度45㎞の東北前弧沖阿武隈震源区ofAcJAbkM6.0psの震度分布(気象庁HPより).

Clickすると拡大します.

2025年10月までの日本全域2年間のCMT解は365個で(図628),その総地震断層面積規模ΣM8.9のPlate運動面積規模M8.3に対する面積比は5.739倍である(図628の中図上).日本全域と千島海溝域のBenioff曲線(図628右図上左端Total/4と右端Chishima[A])は2025年7月30日の最大地震M8.8(月刊地震予報191)の巨大な段差に隠され他の段差は見え難いが,琉球南海域(図628右図上左端の右側のRykNnk[D])には,2024年1月1日能登半島M7.5(月刊地震予報173),2024年4月3日の台湾海溝震源帯M7.4(月刊地震予報176),2024年8月8日九州小円区深度36㎞の日向灘M7.0(月刊地震予報180)の3つの段が認められ,それ以降静穏化していたが,2024年末に台湾(月刊地震予報185)の4つ目の段が認められる.千島海溝域は,2025年に入り完全無CMTを保ってきたが(図628右下地震断層面積移動平均規模areaM図右端A),5月31日に5月最大地震M6.1が起こり(月刊地震予報189),6月22日にも6月最大地震M6.0が続き半年ぶりに活動期入していた(月刊地震予報190).琉球南海域[D]では6月22日に悪石島連発地震が開始され,千島海溝域で7月30日のM8.8最大地震(月刊地震予報191)に続き9月19日M7.8が起こっているが歪軸方位は変化しておらず,千島海溝域の歪完全解放に至っていない.

図628 .2025年10月までの日本全域2年間CMT解.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図.数字とMは,M7.0以上と今月最大のCMT解発生年月日・規模.

右図:時系列図は,海洋側から見た海溝域配列に合わせ,右から左にA千島海溝域Chishima,B日本海溝域Japan,C伊豆・小笠原海溝域OgsIz,D南海・琉球海溝域RykNnk,日本全域Total,を配列.縦軸は時系列で,設定期間開始(下端2023年10月1日)から終了(上端2025年9月30日)までの731日間で,右図右端の数字は年数.設定期間の250等分期間2.9day(右下図右下端)毎に地震断層面積を集計・作図(速報36;特報5).

Benioff図(右上図)の横軸はPlate運動面積で,各海溝域枠の横幅はこの期間のPlate運動面積に比例させてあり,左端の日本全域Total/4のみ4分の1に縮小.

階段状のBenioff曲線は,左下隅から右上隅に届くように横幅を合わせ,上縁に総地震断層面積ΣMのPlate運動面積に対する比を示した.下縁の鈎括弧内右の数値[8.3] [7.9] [7.6] [7.5] [7.9]は設定期間のPlate運動面積が1個の地震として解放された場合の規模で,日本全域ではこの間にM8.3の地震1個に相当するPlate運動歪が累積する.上図右下端の(M6.1step)は,等分期間2.9日以内にM6.1以上の地震がTotal/4のBenioff曲線に段差与える.

地震断層面積移動平均規模図areaM(右下図)の横軸は地震断層面積規模で,等分期間「2.9day」に前後期間を加えた8.7日間の地震断層面積を3で除した移動平均地震断層面積を規模に換算した曲線である.右下図下縁の「2,5,8」は移動平均地震断層面積規模「M2 M5 M8」.右下図上縁の数値は総地震断層面積(km2単位)である.

areaM曲線・Benioff曲線の発震機構型による線形比例内分段彩は,逆断層型pを赤色・横擦断層型nを緑色・正断層型tを黒色.

Clickすると拡大します.

2.2025年11月の月刊地震予報

2025年6月22日から7月16日までの悪石島連発地震は,正極性と逆極性の主歪軸傾斜方位が並走する特異な活動であるとともに,琉球海溝全域のPlate運動歪の70%以上も解放した.1850年以降の琉球海溝域の歴史地震では,1920年から1940年までの総地震断層面積がPlate運動面積とほぼ等しかったこともあり,これまでの3分の1程度に留まる静穏な活動が異常で,今回の悪石島地震が正常に戻す先駆けかも知れず心配していたが,9月17日にM4.7・M4.8,10月8日にもM5.3が起こり,琉球海溝全域活発化について警戒が必要である.

長期に渡る静穏期と下部Mantle上面付近の2012年8月14日M7.7深度610㎞(速報30)・2013年5月24日M8.3深度632㎞に基づき,2011年3月11日東北弧沖平成巨大地震M9.0と下部Mantle上面の地震活動(月刊地震予報173,新妻,2024)を参考に,千島海溝域の巨大地震の来襲を予報してきたが(月刊地震予報166・月刊地震予報175・月刊地震予報180・月刊地震予報182・月刊地震予報184・ 月刊地震予報188),2025年7月30日にKamchatka半島沖M8.8が起こった(月刊地震予報191).9月19日にもM7.8が起こっているが歪軸方位は変化しておらず,千島海溝域の歪は解放されていない.数年から10年以内に更なるM9級の超巨大地震が,2011年3月11日東北弧沖平成oAcJHs巨大地震M9.0の際に起き損ねた千島海溝域中央部の得撫島域(月刊地震予報191)に予想されるので警戒が必要である.

参考文献

新妻信明(2024)2011年3月11日の東北弧沖平成巨大地震M9.0と太平洋Slabの下部Mantleへの沈込および千島海溝域の巨大地震(日本地質学会山形年会,131,T7-O-8)