月刊地震予報109)北海道胆振東部地震M6.7の破壊進展に伴う主応力軸入替,琉球海溝連発地震M6.2・M6.0,相模Slabの地震活動, 2018年10月の月刊地震予報

2018年10月28日 発行

1.2018年9月の地震活動

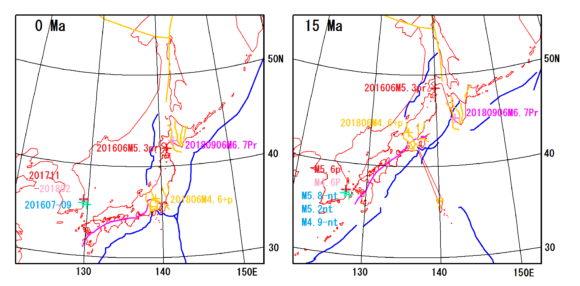

気象庁が公開しているCMT解によると,2018年9月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で39個0.687月分,千島海溝域で2個0.080月分,日本海溝域で23個2.775月分,伊豆・小笠原海溝域で1個0.107月分,南海・琉球海溝域で13個0.640月分であった(2018年9月日本全図月別). 2017年10月以来の月間総地震断層面積比2割以下の静穏期を2018年8月に5割近い面積比で脱し活動期に移行したが,2018年9月には面積比を7割に近くまで増大させた.

2018年9月の最大地震は2018年9月6日北海道の胆振地震M6.7で,M6.0以上の地震には琉球海溝の2018年9月15日M6.2・16日M6.0の連発地震がある.2018年7月7日M6.0のあった房総半島沖では,相模Slabの地震活動が活発化している.

2.胆振地震M6.7の破壊進展に伴う主応力軸入替

青森県の下北半島沖では,2018年7月2日から16日に島弧上部MantleとSlabの境界部で3個のM4.9地震に続き,太平洋Slabと島弧Mohoとの接触部で2018年8月23日M4.9p・8月24日M5.1pの連発地震が起こっていた(月刊地震予報108).

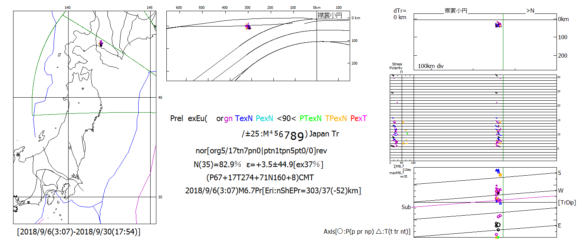

この様な状況で,札幌市内のホテル宿泊中の2018年9月6日3時7分に北海道胆振東部地震M6.7が起こり,震動継続時間を51秒と数えることができた.経験則から継続時間が1分ならM7で,Mが1つ減る毎に半分になるので,M7より少し小さいが震源が海域であれば津波が心配されるM6.5より大きいと推定した.札幌のホテルでは停電と回線切断のため気象庁のHome Pageを検討できなかったが,帰仙後,5日間保持される速報発震機構解とともに精査後の初動IS解・CMT解を解析した.精査前のIS解とCMT解は,海外地震も含め速報解として公表されている.

9月6日3時07分の最大地震についての速報(CMT)解M6.7pr深度40kmと精査後のCMT解の応力場偏角は,19.8°と良く一致している(図287).その後の速報解の応力場偏角は,同日5時20分のM3.9p40km(IS)で51.4°,6時11分M5.4pr40km(CMT)で29.4°と最大地震の応力場を保持していた.しかし,深夜23時43分のM4.1p40km(IS)では84.5°と大きく外れ,応力場極性逆転入替TPexNによって79.4°に減少することから,最大地震を起こした応力場解放の開始が示された.続く9月7日1時41分M4.2nt30km(IS)も90.8°と,応力場極性逆転入替TPexNによって52.1°に減少することから,最初の最大地震M6.7が本破壊による本震であると判定できた.

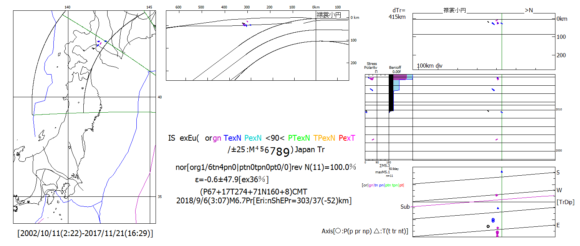

図287.2018年9月胆振地震M6.7PrCMT解主応力方位基準の速報解応力場極性偏角区分.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図,右図上:縦断面図,右中図:時系列図(右端の数字は2018年9月の日数,左縁は応力場極性偏角Π),右下図:主応力軸方位図.

クリックすると拡大します。

2018年9月末までに,胆振地震についての速報解72個,精査後のIS解27個,CMT解13個が公表された.最大規模はIS解のM6.7pr37kmで,同地震のCMT解はM6.6Pr33kmとされている.IS解は破壊開始の位置と応力場,CMT解は主破壊の重心(Centroid)位置と応力場を表す.本破壊が震源域の広域応力場を代表すると考えられるので最大地震のCMT震源とCMT発震機構主応力方位(P67+17T274+71N160+8)を基準として解析する.

基準震央からの震央距離は,速報解震央が16km以内,IS解震央が19km以内,CMT解震央が17km以内に収まっている.また,震源深度は速報解が20-40km,IS解が13-43km,CMT解が13-41kmと,島弧地殻底のMoho深度付近に当たっている(図287).

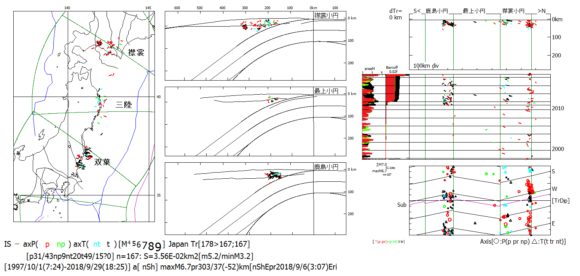

日本海溝域のMoho付近の地震は,太平洋岸に沿って起こっていることから「沿岸震源帯nSh」と呼ぶことにする.沿岸震源帯には北から襟裳・三陸・双葉の震源区があり,今回の胆振地震は,海溝距離幅の最も広い襟裳震源区の西縁で起こった(図288).今回の胆振地震M6.7pr37kmの規模は,沿岸震源帯において三陸震源区の2012年3月27日M6.6pr33kmを凌ぎIS解最大地震となった.

図288.日本海溝域の島弧Moho面付近を震源とする沿岸震源帯のIS解主応力軸方位.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図,右図上:縦断面図,右中図:時系列図(右端の数字は年数,左縁は51.1日間の地震断層面積規模[彩色は発震機構型比率]と,積算地震断層面積のBenioff図),右下図:主応力軸方位図.

クリックすると拡大します。

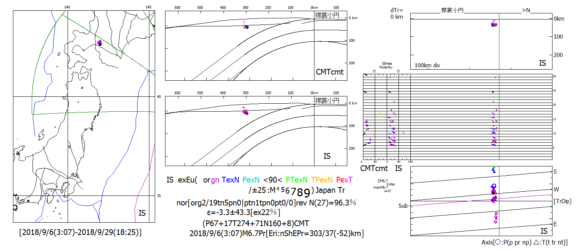

2018年9月30日までのIS解27個・CMT解13個の応力場偏角の平均方位は5.4・12.7°と最大CMT解にほぼ一致し,基準としたCMT解応力場が今回の地震活動の応力場を代表していると言える(図289).

図289.2018年9月胆振地震の最大地震CMT解主応力軸方位基準のIS解とCMTcmt解の応力場極性偏角区分.

左図:IS解震央地図,中上図:CMTcmt解海溝距離断面図,中下図:IS解海溝距離断面図,右上図:IS解縦断面図,右中図:IS解時系列図(右端の数字は2018年9月の日数,左縁は応力場極性区分偏角で左がCMTcmt解,右がIS解),右下図:主応力軸方位図.

クリックすると拡大します。

これらの発震機構解の中にはIS解とCMT解を兼備する10個の地震がある.破壊開始の応力場と主破壊の応力場偏角の差δは,最大地震の9月6日M6.6Prで55.1°と,9月14日9時48分M4.2の56.4°に次いで大きい(表34).

表34. 2018年9月の胆振震源域のIS解・CMT解兼備地震の応力場極性偏角ε・区分Π(最大CMT基準・最大IS基準).

| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒 | 規模型 | 深度 | non DC% | 偏角δ | CMT ε | CMT Π | IS ε | IS Π | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2018 | 9 | 24 | 18 | 17 | 6.1 | M4.3T | 41 | 16 | 18.9 | 73.1 | tn53.5 | |||

| 5.8 | M4.3pr | 41 | 11.2 | 23.6 | 72.9 | tpn117.4 | ||||||||

| 2018 | 9 | 17 | 2 | 51 | 32.1 | M4.5T | 28 | 25 | 94.9 | tpn128 | 97.1 | tpn145.4 | ||

| 31.6 | M4.6t | 28 | 41.8 | 59.0 | 107.4 | tpn162.0 | ||||||||

| 2018 | 9 | 14 | 9 | 48 | 32.4 | M4.2pr | 36 | -1 | 29.3 | 75.3 | tpn126.7 | |||

| 32.0 | M4.3t | 36 | 56.4 | 43.6 | 59.7 | |||||||||

| 2018 | 9 | 14 | 6 | 54 | 22.8 | M4.6-t | 27 | -16 | 27.0 | 80.6 | tn40.2 | |||

| 22.3 | M4.6nt | 27 | 26.6 | 33.1 | 85.3 | tpn134.8 | ||||||||

| 2018 | 9 | 12 | 18 | 24 | 52.2 | M4.4+p | 33 | 5 | 30.1 | 67.8 | tn24.6 | |||

| 51.8 | M4.5pr | 33 | 24.3 | 27.8 | 51.3 | tn46.7 | ||||||||

| 2018 | 9 | 11 | 12 | 54 | 50.5 | M4.2+p | 13 | 13 | 36.0 | 37.3 | ||||

| 50.2 | M4.3p | 13 | 45.4 | 56.4 | 54.1 | |||||||||

| 2018 | 9 | 9 | 22 | 55 | 16.2 | M4.9-t | 34 | -16 | 8.4 | 57.5 | tn49.2 | |||

| 13.7 | M4.9pr | 34 | 27.1 | 25.5 | 73.7 | tpn120.2 | ||||||||

| 2018 | 9 | 7 | 22 | 43 | 46.3 | M4.4T | 36 | 21 | 55.1 | 92.9 | tpn150.2 | |||

| 45.9 | M4.4p | 36 | 24.7 | 40.4 | 90.0 | tpn145.8 | ||||||||

| 2018 | 9 | 6 | 6 | 11 | 34.4 | M5.4pr | 35 | -2 | 18.7 | 50.4 | ||||

| 29.7 | M5.4pr | 35 | 8.5 | 25.8 | 55.2 | tn49.3 | ||||||||

| 2018 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10.2 | M6.6Pr | 33 | -18 | 0.0 | 基準 | 55.1 | tn52.9 | ||

| 7 | 59.3 | M6.7pr | 37 | 55.1 | 55.1 | tn52.9 | 0.0 | 基準 | ||||||

| 個数 | CMT平均ε | IS平均ε | ||||||||||||

| 兼CMT | 10 | 20.9 ±36.9 | 49.3 ±53.9 | |||||||||||

| 兼IS | 10 | 6.0 ±43.0 | 65.0 ±29.1 | |||||||||||

最大地震のIS解(P231+9T129+52N328+36)とCMT解の応力場偏角差55.1°は,引張T軸と中間N軸の入替TexNによって52.9°と減少することから,T軸N軸入替途上にある.非双偶力成分比は-18%とT主応力とN主応力の差が圧縮P主応力とN主応力の差の半分以下でTexN入替が起こり易くなっている.IS震源深度37kmがCMT震源深度33kmより深いことは,深所から開始した破壊がて上方に進展したことを示している.深度が大きければ静岩圧が引張応力を相殺するため,破壊の上方進展に伴う静岩圧減少によって引張応力の垂直成分が増大する.深所でT軸より引張応力が小さかったN軸が浅所でT軸より大きくなれば,自動的にN軸がT軸に入替られる.IS解で52°のT軸傾斜がCMT解で72°に増大し,CMT解のT軸方位がIS解のT軸方位129°よりもN軸方位328°に近い274°であることは,IS解とCMT解の差55.1°が破壊の上方進展による引張応力垂直成分の増加によって説明できる.

IS解・CMT解兼備地震10個のIS解深度は9月24日の地震が41kmと9月6日の最大地震の37kmよりも深いが,24日の地震の応力場偏角は,最大地震CMT解基準でIS解が28.6°・CMT解が18.9°とほぼ一致するのに対し,最大地震のIS解を基準にすると72.9・73.1と異なる.最大地震の破壊を開始させた深度37kmの応力場は,9月24日の深度40kmで最大地震の浅部の主破壊応力場に変化してしまったのであろう.

胆振地震の起こった沿岸震源帯(襟裳震源区)西縁(海溝距離280km以上)ではこれまで11個の地震が起こっている(図290).震源深度は12-30kmで,最も深い2015年1月1日M4.5pr30km・2014年11月3日M4.6pr29kmの応力場偏角を最大地震のCMT解基準にすると58.6・55.5°と異なるのに対し,IS解基準にすると21.5・28.3°と一致する.今回の最大地震の深度37kmのIS解と同様の応力場が2014年の深度29kmと2015年の深度30kmにも働いていたことが確認される(表35).

図290.胆振地震前の沿岸震源帯襟裳震源区西縁(海溝距離280km以上)のIS解.

左図:IS解震央地図,中図:海溝距離断面図,右上図:縦断面図,右中図:時系列図(右端の数字は年数,左縁は応力場極性区分偏角Πと積算地震断層面積のBenioff図),右下図:主応力軸方位図.

クリックすると拡大します。

表35. 沿岸震源帯襟裳震源区西縁(海溝距離280km以上)のIS解CMT解の応力場極性偏角ε・区分Π(最大CMT基準・最大IS基準).

| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒 | 規模型 | 深度 | non DC% | 偏角δ | CMT ε | CMT Π | IS ε | IS Π | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 11 | 21 | 16 | 29 | M3.8nt | 27 | 60.6 | tn31.0 | 81.7 | tn36.0 | ||||

| 10 | 21 | 1 | 44 | M3.4p | 27 | 57.5 | 87.5 | tpn137.9 | ||||||

| 7 | 16 | 7 | 59 | M3.3p | 25 | 48.3 | 84.2 | tpn129.4 | ||||||

| 7 | 14 | 17 | 54 | M3.9p | 26 | 40.7 | 86.4 | tn39.2 | ||||||

| 7 | 3 | 6 | 15 | M3.2p | 26 | 51.9 | 92.2 | tpn143.9 | ||||||

| 7 | 1 | 23 | 45 | M5.0P | 29 | -8 | 35.1 | 78.8 | tn46.4 | |||||

| M5.1p | 27 | 19.0 | 52.0 | 86.3 | tn55.8 | |||||||||

| 2015 | 1 | 1 | 22 | 57 | M4.4+pr | 30 | 2 | 58.6 | tn39.8 | 20.2 | ||||

| M4.5pr | 30 | 9.9 | 51.2 | tn48.7 | 21.5 | |||||||||

| 2014 | 11 | 3 | 11 | 28 | M4.6pr | 29 | 55.5 | tn52.0 | 28.3 | |||||

| 2009 | 10 | 5 | 9 | 35 | M4.7pr | 20 | 13.5 | 61.3 | tn3.9 | |||||

| 5 | 25 | 1 | 6 | M3.9nt | 28 | 87.5 | tn9.2 | 49.0 | ||||||

| 2002 | 10 | 11 | 2 | 22 | M3.5p | 12 | 63.0 | 48.7 | ||||||

| 個数 | CMT平均ε | IS平均ε | ||||||||||||

| 全IS | 11 | 4.3 ±58.0 | 42.3 ±59.1 | |||||||||||

胆振地震域西方の渡島半島の島弧地殻上部では,2014年7月8日M5.4P10kmと2016年6月16日M5.2pr11km(4656月刊地震予報81)が起こっている.この活動は,胆振震源域の2014年11月から2015年1月,と2017年7月から11月の活動に先行している.この中で,2016年6月の地震は,気象庁の1923年からの観測記録にない稀発地震活動として注目された(4656月刊地震予報81).稀発地震は以後,朝鮮半島(月刊地震予報82;月刊地震予報84;月刊地震予報99;月刊地震予報102),群馬でも起こった.これらの稀発地震は,1500万年前の日本海拡大境界域で起こっていることが注目される(月刊地震予報106,).

胆振地震は日本海拡大時に大規模左横擦運動のあった北海道中軸部と東北日本の境界で起こっている(図291).この境界はその後,北米Plateと欧亜Plateの衝突境界となり,馬追丘陵の衝突断層褶曲構造を形成している.ほぼ南北方向のこの左横擦境界に,胆振地震IS解のP軸方位231°の応力が働けば右横擦を起こし,日本海は閉塞する.日本海の閉塞は,日本海底の日本列島下へ沈込として1983年日本海中部地震M7.7や1993年北海道南西沖地震M7.8を起こしている.Vladivostokや小笠原の太平洋Slabの下部Mantle深度の地震から予想される太平洋Slabの下部Mantleへの崩落は日本海の閉塞をもたらすことから(速報68;速報69,),胆振地震もその変動の現れと見ることもできる.

3.琉球海溝連発地震M6.2・M6.0

琉球海溝域では2018年7月25日M5.8の海溝外距離-152kmが2010年5月26日M6.4の最遠記録-88kmを大幅に更新し(5542月刊地震予報107),2018年8月14日M4.9が連発していた(5591月刊地震予報108).その後,琉球海溝軸で2018年9月15日M6.2・16日M6.0を含むCMT解10個の連発地震が起こった(表36).CMT解には初動の震源・規模とCMTの震源・規模およびCMT発震機構が公表されている. CMT解についてはその初動震源・規模を月刊地震予報106まで表示・解析してきたが,今後,CMT震源・規模も明記して解析に使用する.本震源域についてIS解は公表されていない.

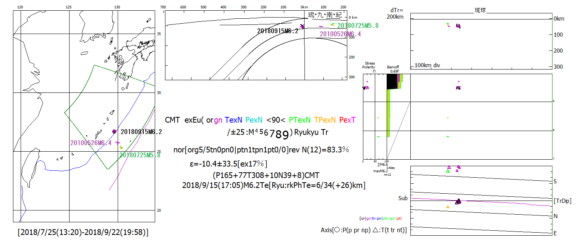

図292.2018年9月の琉球海溝の連発地震と最遠海溝外地震.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図,右上図:縦断面図,右中図:時系列図(右端の数字は2018年の月数,左縁は応力場極性区分偏角Πと積算地震断層面積のBenoff図),右下図:主応力軸方位図.

クリックすると拡大します。

表36.琉球海溝連発地震.

| 発生時刻 | 規模型 | 深度km | 海溝距離 | 応力場極性偏角 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | IS | CMT | non DC% | IS | CMT | IS | CMT | ε | Π |

| 2018 | 9 | 22 | 19 | 58 | M5.6 | M5.4te | -3 | 48 | 10 | 8 | -5 | 31.6 | |

| 9 | 17 | 11 | 32 | M4.6 | M4.8Te | 14 | 53 | 10 | 5 | -6 | 31.1 | ||

| 9 | 16 | 1 | 24 | M6.0 | M5.6Te | 5 | 43 | 10 | 9 | 4 | 8.5 | ||

| 0 | 38 | M5.1 | M5.3te | 1 | 53 | 11 | 9 | -4 | 35.4 | ||||

| 9 | 15 | 22 | 53 | M4.8 | M4.9Te | 13 | 47 | 11 | 7 | -3 | 9.6 | ||

| 17 | 32 | M4.9 | M4.8Te | 19 | 45 | 10 | 9 | -3 | 39.8 | ||||

| 17 | 5 | M6.2 | M5.7Te | 8 | 34 | 12 | 6 | 6 | 基準 | ||||

| 13 | 40 | M5.9 | M5.9Te | 1 | 55 | 11 | 8 | 4 | 6.6 | ||||

| 13 | 14 | M4.9 | M4.9Te | 7 | 44 | 10 | 8 | -6 | 25.2 | ||||

| 9 | 8 | M5.6 | M5.6te | 0 | 44 | 12 | 8 | -4 | 14.3 | ||||

| 2018 | 8 | 14 | 18 | 22 | M4.9 | M4.8nto | 4 | 39 | 10 | -145 | -139 | 78.1 | tpn117.2 |

| 7 | 25 | 13 | 20 | M5.8 | M5.3+nto | 13 | 33 | 10 | -145 | -152 | 82.0 | ptn117.8 | |

| 2010 | 5 | 26 | 17 | 53 | M6.4 | M6.4To | -14 | 48 | 10 | -86 | -88 | 55.8 |

規模の最大は2018年9月15日17時05分の初動規模M6.2Teで9月16日1時24分の初動規模M6.0Teが次いでいるが,これらのCMT規模はM5.7・M5.6と小さくなっている.初動深度は34-55kmで,CMT深度は10-12kmと一様に浅いが,いずれにしろ琉球海溝に沈込むPhilippine海 Slab内で起こっている.最大規模地震M6.2の初動深度は34kmと最も浅く,それに次ぐM6.0の初動深度43kmが次いでいる.初動最大地震の主応力軸方位[P165+77T308+10N39+8]の引張主応力T軸方位は南China PlateとPhilippine海Plateの相対運動方位と一致している.この主応力軸を基準とした応力場極性偏角εは6.6-39.8°の範囲に収まり,応力場極性の逆転は起きておらず,今回の連発地震でも応力は維持されており,連発地震がより大きな地震の前震である可能性もあるので今後の活動に警戒が必要である(図292).

4.相模Slabの地震活動

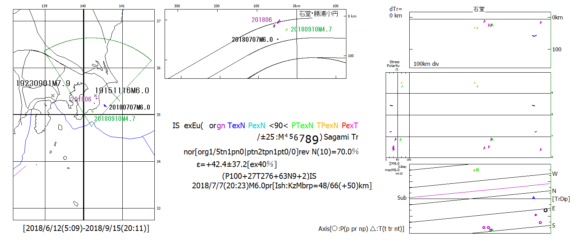

2018年6月12日から27日までの房総半島東方の上総Slab上部の地震活動は,太平洋Slabとの境界域の最大地震7月7日M6.0で峠を越したが(月刊地震予報107),8月14日M4.7まで継続した後,9月10日M4.7と9月15日M3.2が房総半島南東沖の相模Slabで起こった.

1915年11月16日の房総南部の地震M6.0は,関東大震災について東京市民を巻き込んだ大森・今村論争を加熱させたが,その8年後,1923年9月1日に関東大正地震M7.9が相模Slabで起こっている(上山,2018).上総SlabによってPlate運動を阻害されていた相模Slabが活動を開始したとも考えられるので警戒が必要である(図293).

図293.2018年7月7日上総SlabM6.0基準の2018年9月の房総半島沖相模Slab地震IS解の応力場極性偏角区分.

左図:IS解震央地図,中図:海溝距離断面図,右上図:縦断面図,右中図:時系列図(右縁の数字は2018年の月数,左縁は応力場極性偏角区分Π),左下図:主応力軸方位図,×:1915年11月16日M6.0と1923年9月1年M7.9の震央.

クリックすると拡大します。

5.2018年10月の月刊地震予報

日本海溝域のMoho付近の地震は太平洋岸に沿う沿岸地震帯で起こっているが,その最北部の襟裳震源区で2018年9月6日胆振地震M6.7が起こった.震源域は日本海拡大の大横擦境界であり,北米Plateと欧亜Plateの衝突境界でもあった.Moho面直下のMantleは島弧下で最も強度の大きな深度域と考えられている.そこで起こる地震が沿岸に位置していることは,島弧の海陸境界に重要な役割を持っている可能性もある.この重要な支柱に破壊が起こったことから,千島海溝域の得撫島沖の巨大地震が心配されるとともに日本列島が今後,どのような反応を示すか予断を許さず警戒が必要である.

琉球海溝域の海溝外地震の最遠記録大幅更新に続き,琉球海溝軸部で連発地震が起こったが応力場極性の逆転は起きておらず,今回の連発地震でも応力は維持されている.連発地震がより大きな地震の前震である可能性もあるとともに,南海Trough・琉球海溝全域の応力場変動に対応しているとも考えられるので今後の活動に特に警戒が必要である.

相模Slabの地震活動が活発化している.相模Slabでは1923年の大正関東地震を起こったがその直前の1915年に2018年6月・7月の上総Slabの地震活動域でM6.0の地震が起こり,東京市民を巻き込んだ大森・今村大論争が行われた.長岡半太郎に批判された誕生期の地震学は現在までどの位発展したのであろうか.いずれにしろ警戒が必要である.

千島から琉球まで全域にわたり,これまで見られなかった特異な地震活動が起こっているが,解消しきれない歪の蓄積が進行していることは確実である.今後の警戒が必要とされる.

引用文献

上山明博(2018)地震学をつくった男・大森房吉.青土社,東京,269p.

« 月刊地震予報108)小笠原海台区の最大地震M6.6,千島列島東端温祢のM6.4Tと下北半島沖連発地震,駿河湾連発地震,琉球海溝外連発地震,2018年9月の月刊地震予報 月刊地震予報110)与那国島沖連発地震M6.1・M6.3,前震における負のCMT-IS規模差,2018年11月の月刊地震予報 »