速報29)2012年8月の地震予報:千島海溝域の活発化と応力場比較オイラー回転解析,および東日本巨大地震の前震と本震余震の応力場比較

2012年8月14日 発行

1.2012年7月の地震個数

今年発生したCMT震源個数は,2012年7月末で255個に達した[日本全図(年別)2012年1-7月].7月の震源個数は36個であり,地震活動は活発化している[日本全図(月別)2012年7月].そのうち,日本海溝域の震源個数は17個と47%に減少したが[東日本(月別)2012年7月],東日本巨大地震前16年半の44%を未だ上回っている.

また,気象庁の自動発震機構解リストは,6月10日から7月5日までメンテナンスで停止していたため,[東日本(月別)IS 2012年7月]は,7月6日から7月31日のデータを作図した.

2.東日本巨大地震後三つ目の宮城県沖地震と日本海溝スラブ

牡鹿半島北方沖では,7月上旬の9日(M4.5)と中旬の13日(M4.5)が起こったが[東日本(月別)2012年7月],中旬以降は静穏化した.この地域は,三つ目の宮城県沖地震の警戒地域である.宮城県沖地震はスラブ沈み込みに伴って起こることから,静穏期の後に起こることも考えられるため警戒が必要である.

スラブ沈み込みを示す地震活動として,最上小円区中心軸付近の福島県沖で,日本海溝沈み込みスラブ不足に対応する裂開tr型正断層型地震(速報28;図61)が7月下旬の20日(M4.5)と21日(M4.9)に起こっている.この裂開地震はスラブ上面より上であるが,沈み込み障害が除かれたためか,鹿島スラブ過剰域海溝側で7月26日に圧縮p型地震M4.6そして 7月29日に海溝外正断層引張t型地震M4.5・M4.5が起こっている.この海溝外地震に対応するかのようにロシア沿海州沖の深度528kmでM5.7のスラブ内地震が起こり,7月17日にも深度391kmでM4.7が起こった.さらに,小笠原海溝域でも7月27日に深度301kmで調整移動nt型M5.8が起こっている.従って,日本海溝で太平洋プレートのスラブの沈み込む条件が整いつつあり,三つ目の宮城県沖地震が起き易い状況にある.

3.千島海溝の地震

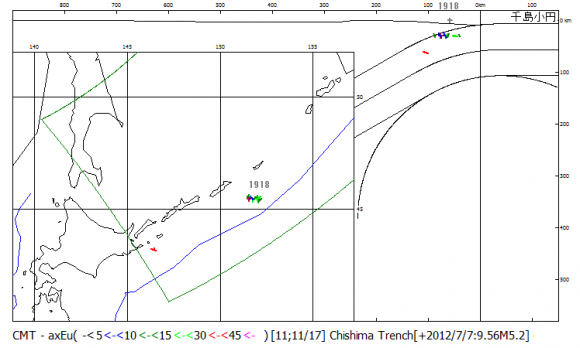

日本海溝域以外で注目される地震活動は,7月7日から15日に千島海溝域の得撫(ウルップ)島沖の沈み込みスラブ上面付近で起こった10個の逆断層p型地震と,根室沖の正断層t型地震である[日本全図(月別)2012年7月].得撫島の震源域では1918年にM8.0が起こっており,1780年M7.0の歴史地震もある(宇佐美,2003).東日本巨大地震前16年半に,この震源域のスラブ内で起きた地震は,正断層t・tr型地震のみで逆断層型地震は起こっていない[日本全図(年別)].巨大地震後にもスラブ内の逆断層型地震は起こっていなかった [日本全図(月別)].

この得撫島沖の地震は,7月7日9時56分のM5.2から始まり,7月8日20時33分にM6.2の最大地震が, 7月15日2時36分に最後の地震M5.1が起こった後,7月15日23時34分に根室半島沖で正断層t型M5.0が起こり千島海溝域の地震は終息した(図66;表8).

図66(2012.10.7改訂)2012年7月に起こった千島海溝域の地震の応力場比較オイラー回転. 黒+印:応力場の基準とした最初の震源.棒印:応力場オイラー回転のオイラー極方位で色はオイラー回転角.灰色+印:1918年9月8日M8.0の震央(深度は不明).

図下端のCMT – axEu:CMT発震機構解の応力場比較オイラー回転作図表示.数字は色分け範囲のオイラー回転角.[作図期間内の地図表示震央数;断面表示震源数/全震源数].作図地域.(作図期間).

4.CMT発震機構主応力軸方位の定量的比較解析

CMT発震機構解から得られる応力状態は,地震予報にとって重要な情報である.震源域を破壊する本震が起これば,応力状態が変化し,地震活動は終息に向かうことからも,応力場の変動は前震と本震の判定に不可欠である.この応力場方位を比較解析する手法を新たに考案した.

応力場は圧縮主応力P軸・引張主応力T軸・中間主応力N軸の直交する3つの主応力軸方位で表現される.応力場が変動すると,3つの主応力軸は球面上を一緒に回転する.T軸が上を向いていると逆断層型,P軸が上を向いていると正断層型,N軸が上を向いていると横ずれ断層型の発震機構型に判定される(速報11).

この主応力軸の回転は,「球面上の移動は,球面上のある1点の回りの回転で表される」と言う「オイラーの定理」を用いることによって定量的に取り扱うことができる.この回転の中心となる点を「オイラー極」と呼び,その回りの回転量を「オイラー回転角」と呼ぶ.この「オイラーの定理」は,大陸移動を定量的に判定し,プレートテクトニクスを確立するために用いられた基本定理である(新妻,2007・2009).

今回開発した応力場比較オイラー回転解析法は,基準となる地震の応力軸方位と,比較する地震の応力軸方位から,オイラー極の方位とオイラー回転角を算出する方法である(表8).回転角の符号は左回りを正とする.オイラー回転角が大きいほど応力場方位が異なっている.

表8.2012年7月7日-15日の得撫(ウルップ)島沖地震の応力場比較オイラー回転(2012.10.7改訂)

| 地震 | 月日 時分 |

初動震源 | オイラー回転 | 発震機構主応力軸 | 発震機構型 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北緯 | 東経 | 深度 | M | 回転角 | オイラー極 | 圧縮P軸 | 引張T軸 | 中間N軸 | |||||||

| 度.分 | 度.分 | km | 方位 | 傾斜 | 方位 | 傾斜 | 方位 | 傾斜 | 方位 | 傾斜 | |||||

| 基準 | 7/7 9:56 |

45.261 | 151.327 | 30 | 5.2 | 0.0 | 0 | 0 | 136 | 17 | 283 | 70 | 43 | 10 | 圧縮p |

| 7/7 10:20 | 45.287 | 151.372 | 30 | 5.1 | -8.2 | 181 | 57 | 142 | 14 | 296 | 74 | 50 | 7 | 圧縮p | |

| 最大地震 | 7/8 20:33 | 45.250 | 151.441 | 30 | 6.2 | -16.1 | 164 | 27 | 140 | 11 | 335 | 79 | 51 | -3 | 圧縮p |

| 7/9 10:34 | 45.331 | 151.302 | 30 | 5.0 | -13.6 | 211 | 39 | 144 | 7 | 277 | 80 | 53 | 7 | 圧縮p | |

| 7/11 11:31 | 45.220 | 152.010 | 30 | 5.8 | -17.4 | 164 | 9 | 135 | 9 | 346 | 80 | 46 | -5 | 圧縮p | |

| 7/14 7:37 | 45.287 | 152.069 | 30 | 5.0 | 24.2 | 48 | 3 | 135 | -6 | 200 | 77 | 47 | 11 | 圧縮p | |

| 7/14 12:43 | 45.282 | 151.541 | 30 | 5.3 | -11.1 | 247 | 42 | 144 | 9 | 268 | 74 | 52 | 13 | 圧縮p | |

| 7/14 13:30 | 45.287 | 151.525 | 30 | 5.6 | -10.7 | 234 | 40 | 143 | 9 | 269 | 76 | 51 | 11 | 圧縮p | |

| 7/14 15:51 | 45.265 | 151.446 | 30 | 5.3 | -7.6 | 157 | 65 | 142 | 16 | 297 | 72 | 50 | 7 | 圧縮p | |

| 7/15 2:36 | 45.221 | 152.079 | 30 | 5.1 | -14.0 | 45 | 31 | 129 | 5 | 244 | 78 | 38 | 11 | 圧縮p | |

| 根室沖 | 7/15 23:34 | 43.095 | 146.248 | 62 | 5.0 | -35.8 | 121 | 24 | 138 | 27 | 1 | 56 | 58 | -20 | 引張t |

得撫島沖の地震について7月7日の最初の地震M5.2(黒+印)の主応力軸方位からどの程度異なっているかを知るために,最初の地震の応力方位を基準にして,以後の地震主応力軸方位のオイラー極方位とオイラー回転量を算出した.オイラー極方位を棒線で地図と断面図に示し,オイラー回転角を色で示した(図66).

応力場比較のオイラー回転角は,7月14日M5.0の24.2°で最も回転量が大きく,7月11日M5.8の17.1°(黄緑色)と続くが,15°以下(緑色・青色・黒色)が6個と半数を占める.7月15日の得撫島沖の最後の地震M5.1の21時間後の根室沖の地震M5.0は正断層t型と発震機構型が異なり,オイラー回転角は35.89°(赤色)である.

5.東日本巨大地震の前震と本震余震の応力場比較

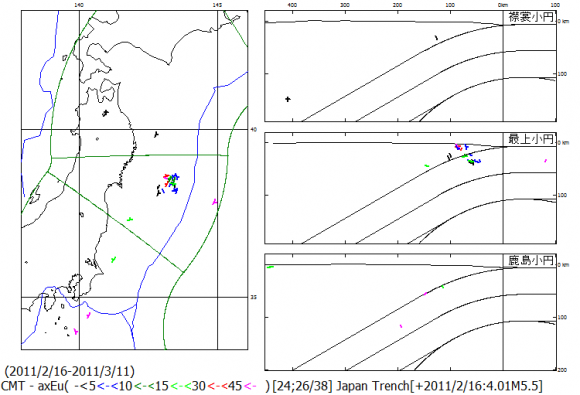

2011年3月11日の東日本巨大地震に先立ち2月16日から起こった地震は,本震と同じ応力場を示す発震機構であることから,筆者は前震と判断している(速報8;速報28).この応力場の同一性を応力場比較オイラー回転解析法によって再検討してみる(図67;表9).

図67(2012.10.7改訂)2011年3月11日の東日本巨大地震M9.0の前震と同日余震の応力場比較オイラー回転.黒+印:応力場の基準とした2月16日の最初の震源.棒印:応力場オイラー回転のオイラー極方位で色はオイラー回転角.

図下端の数字文字列は,(作図期間).CMT – axEu:CMT発震機構解の応力場比較オイラー回転作図表示.数字は色分け範囲のオイラー回転角.[作図期間内の地図表示震央数;断面表示震源数/全震源数].作図地域

前震M5.5は2011年2月16日4時1分にスラブ内の最も深い深度38kmで開始された.この最初の前震の主応力軸方位を基準にし(黒色+),後の地震の主応力軸方位のオイラー極方位とオイラー回転角を算出した.2月26日の地震M5.2までの回転角は10°以下(青色・黒色)と殆ど同じ方位である.翌日の27日には本震域の反対側の福島県沖でM5.2が起こったが、回転角は19.4°であった.3月9日昼に深度8kmの海底近くでM7.3の最大前震が起こったが,最初の前震の応力場と5.2°のオイラー回転角しか異なっておらず,スラブ内から海底近くまでほぼ同一応力場であったことを示している.

最大前震後の3月9日夕方から海底近くの深度7kmから13kmで起こった地震の応力場オイラー回転角は43.4°(赤色)から71.6°(ピンク色)と大きいのは,最大前震による浅所破壊による局所的な応力場変動であろう.71.6°と回転角が最大のM5.3の発震機構型は裂開tr型になっている.3月9日深夜のM4.7は深度26kmのプレート境界域初の地震であり,沈み込むスラブ側のプレートと海底側のプレートの境界で破壊が開始されたことを示している.

表9.2011年2月16日-3月11日の東日本巨大地震の前震・本震・同日余震

の応力場比較オイラー回転(2012.10.7改訂)

| 地震 | 月日 時分 |

初動震源 | オイラー回転 | 発震機構主応力軸 | 発震機構型 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北緯 | 東経 | 深度 | M | 回転角 | オイラー極 | 圧縮P軸 | 引張T軸 | 中間N軸 | |||||||

| 度.分 | 度.分 | km | 方位 | 傾斜 | 方位 | 傾斜 | 方位 | 傾斜 | 方位 | 傾斜 | |||||

| 基準 | 2/16 4:01 | 38.202 | 43.262 | 38 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 113 | 32 | 301 | 58 | 206 | 3 | 圧縮p |

| 2/16 4:06 | 38.217 | 143.236 | 36 | 5.3 | -7.0 | 105 | 32 | 113 | 33 | 312 | 56 | 209 | 9 | 圧縮p | |

| 2/16 7:12 | 38.214 | 143.243 | 38 | 4.8 | -3.0 | 142 | 2 | 113 | 30 | 306 | 59 | 206 | 6 | 圧縮p | |

| 2/22 18:53 | 38.116 | 143.286 | 36 | 5.2 | 8.0 | 71 | 23 | 113 | 27 | 289 | 63 | 202 | -2 | 圧縮p | |

| 2/26 23:40 | 38.102 | 143.321 | 34 | 5.2 | -7.0 | 188 | 21 | 116 | 26 | 309 | 64 | 208 | 5 | 圧縮p | |

| 福島県沖 | 2/27 0:38 | 37.182 | 141.506 | 43 | 5.2 | 19.4 | 76 | 10 | 117 | 20 | 264 | 67 | 203 | -12 | 圧縮p |

| 最大前震 | 3/9 11:45 | 38.197 | 143.167 | 8 | 7.3 | 5.2 | 184 | 65 | 109 | 34 | 295 | 56 | 201 | 3 | 圧縮p |

| 3/9 17:02 | 38.359 | 143.101 | 7 | 5.2 | -43.4 | 245 | 7 | 125 | -4 | 205 | 68 | 217 | -21 | 圧縮p | |

| 3/9 20:27 | 38.327 | 143.091 | 8 | 5.3 | -71.6 | 113 | 52 | 139 | 43 | 24 | 24 | 274 | 37 | 裂開tr | |

| 3/9 21:03 | 38.216 | 143.110 | 13 | 4.8 | -44.2 | 202 | 24 | 132 | -7 | 74 | 77 | 220 | 11 | 圧縮p | |

| 3/9 23:24 | 38.333 | 143.193 | 26 | 4.7 | -28.5 | 245 | 12 | 126 | 9 | 249 | 74 | 214 | -13 | 圧縮p | |

| 3/10 3:16 | 38.162 | 142.527 | 29 | 6.4 | 4.0 | 43 | 42 | 112 | 29 | 297 | 61 | 203 | 2 | 圧縮p | |

| 3/10 3:44 | 38.287 | 143.259 | 36 | 6.3 | 11.7 | 9 | 6 | 112 | 20 | 311 | 69 | 204 | 6 | 圧縮p | |

| 3/10 6:23 | 38.103 | 143.026 | 9 | 6.8 | 5.2 | 154 | 49 | 111 | 34 | 293 | 56 | 201 | 1 | 圧縮p | |

| 3/10 8:36 | 38.234 | 143.244 | 35 | 5.2 | 22.3 | 104 | 7 | 123 | 27 | 263 | 57 | 204 | -19 | 圧縮p | |

| 3/10 17:08 | 38.340 | 143.321 | 34 | 5.9 | -8.5 | 170 | 30 | 115 | 26 | 315 | 63 | 209 | 8 | 圧縮p | |

| 3/10 18:02 | 38.354 | 143.274 | 23 | 5.4 | 6.6 | 33 | 13 | 113 | 26 | 299 | 64 | 204 | 2 | 圧縮p | |

| 3/10 20:21 | 38.311 | 143.184 | 23 | 5.2 | 12.0 | 15 | 12 | 110 | 21 | 305 | 68 | 202 | 5 | 圧縮p | |

| 本震 | 3/11 14:46 | 38.062 | 142.516 | 24 | 9.0 | 4.4 | 188 | 33 | 113 | 36 | 296 | 54 | 204 | 2 | 圧縮p |

| 第一余震 | 3/11 15:08 | 39.503 | 142.468 | 32 | 7.4 | 4.2 | 191 | 38 | 111 | 35 | 297 | 55 | 203 | 3 | 引張t |

| 第二余震 | 3/11 15:15 | 36.065 | 141.159 | 43 | 7.6 | 17.0 | 34 | 19 | 110 | 16 | 290 | 74 | 200 | 0 | 圧縮p |

| 第三余震 | 3/11 15:25 | 37.502 | 144.536 | 34 | 7.5 | 64.6 | 204 | 16 | 354 | 81 | 103 | 3 | 194 | 9 | 引張to |

3月10日に入った深夜の深度9kmから36kmのM6以上の3つの地震の応力場オイラー回転角は,スラブ上面の深度29kmで4.0°,海底近くの9kmでも5.2°とこれまでの応力場が保持されていることを示し,3月9日昼のM7.3でプレート境界域の起震応力が開放されていないことを示している.深夜のM6以上の地震の中でスラブ内の深度36kmのM6.3のみがオイラー回転角が11.7°と海底近くやプレート境界域よりも大きいことは,応力場がスラブ内において変動し始めたことを示している.10日の朝と夕方のスラブ内地震では応力場が22.3°(黄緑色)と8.5°(青色)と回転したが,深度23kmのプレート境界域のM5.4とM5.2の地震では回転角6.6°・12.0°の状態で18時間半の静穏期を経て,東日本巨大地震の本震がプレート境界域で起こった.本震の応力場は最初の前震の応力場から4.4°異なるのみで,起震応力場が2月16日の最初の前震から一定に保持されていたことが分かる(表9).

本震後,北で起こった第一余震M7.4のオイラー回転角は4.2°,南の第二余震M7.5も17.0°と広域に比較的均一な応力場にあったことを示している.第三余震M7.5の応力場は64.6°回転して,海溝外引張to型になっているが,第一余震・第二余震同様,オイラー極の方位が日本海溝に平行しており,太平洋プレートの沈み込みに直接関係していることが分かる.本震以後,本震域と前震域の地震は途絶えたことから[東日本(月別)・東日本(年別)],起震応力が本震によって開放されたのであろう.

6. 結論

2月16日から開始された地震の発震機構が,東日本巨大地震の発震機構と一致することが応力場比較オイラー回転解析によって示された.従って,東日本巨大地震の前震は,2月16日4時1分のM5.5から始まったと結論づけられる.近年の地震観測記録処理の進歩によって,CMT解は,地震後8分以内に求められるとのことである.CMT解が求まれば直ちに,本解析法を適用できる.今後の的確な地震予報の実現のために,更なる実績を積み上げ,その都度,速報にて報告する.

引用文献

新妻信明(2007)プレートテクトニクス-その新展開と日本列島.共立出版,320p.

新妻信明(2009)プレートダイナミクス入門,共立出版,276p.

宇佐美龍夫(2003)日本被害地震総覧.東京大学出版会,605p.