月刊地震予報102)2018年2月台湾花蓮沖地震・朝鮮半島東岸地震・2018年3月の月刊地震予報

2018年3月23日 発行

1.2018年2月の地震活動

気象庁が公開しているCMT解を解析した結果,2018年2月の地震個数と総地震断層面積のプレート運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で30個0.988月分,千島海溝域で0個,日本海溝域で6個0.251月分,伊豆・小笠原海溝域で4個0.157月分,南海・琉球海溝域で20個2.553月分であった(2018年2月日本全図月別).

2018年2月の最大地震は台湾の花蓮東方沖2月7日M6.7-npoであった.M6.0以上の他の地震は,最大地震と同域で起った2月4日M6.5Po・2月7日M6.1Po・2月8日M6.2の計4個であった.その後,朝鮮半島東岸で2月11日M4.6Prが起こっている.

2.2018年2月台湾花蓮沖地震

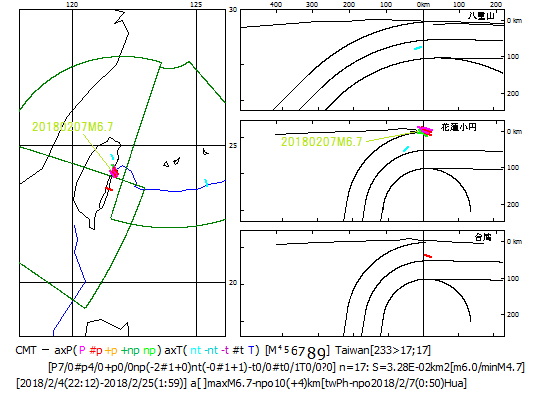

2018年2月4日~ 25日に台湾東岸の花蓮周辺で17個の地震が起こった(図264).最大地震は2018年2月7日0時50分M6.7-npo10kmで, 4棟の高層ビルが傾き,死者・不明17名,負傷者285名が新聞報道された.今回の地震活動の中で2018年2月4日22時56分M6.5・2月7日4時15分M5.9・2月8日0時21分の3個については速報解が公表されている.

図264.2018年2月の台湾花蓮周辺のCMT解主応力軸方位図.

左:震央地図,右:海溝距離断面図.

数字は最大地震.

琉球海溝は,八重山諸島沖で八重山小円に沿って時計回りに曲がり,台湾東方沖で花蓮小円に沿って急激に反時計回りに屈曲し,台湾海岸山脈の西縁に接続している.花蓮はこの接続部に位置している.

最大地震からの震央距離は2018年2月4日の最初の地震から2月8日までは17km以内に収まり,震源深度も14km以浅である.しかし,2月19日以降の地震の震央距離は50km以上で,深度も48km以深と,最大地震と異なる活動である(表29).

海洋底が海溝軸に沿って同心円状屈曲して沈込む際には,沈込方向の引張応力が表面に,圧縮応力が深部に働く.海溝軸の屈曲では,海溝軸に並行する圧縮あるいは引張の応力が予想される.海洋底が台湾との衝突で付加したのが海岸山脈であり,その西縁のプレート境界に沿う沈込は停止しており,花蓮周辺は圧縮応力場にあると考えられている.最大地震の発震機構解(P169+34T57+28N298+43)の圧縮主応力P軸方位169は海洋底沈込の圧縮応力,引張主応力T時方位57は海溝軸屈曲による引張応力に対応しているであろう.

2月8日までの地震の発震機構型は,最大地震と同じ圧縮横擦断層np型が3個,逆断層p型が10個,斜方正断層tr型が1個である(表29:「型」列末尾の「o」は海溝外,「e」は海溝距離が25km以内であり,「P」は非偶力成分比が-5%以下,「T」は+5%以上を表す).

非偶力成分比は引張応力強度と圧縮応力強度の比率を表し,負の場合は圧縮応力過剰,正の場合は引張応力過剰である.今回の地震の非偶力成分比は-19~+3%と圧縮過剰であり,最大地震はほぼ中間の-8%であり,花蓮が圧縮応力場にあることを支持している.

震源域の大きさや位置によって圧縮応力が増大しても,引張応力増大が追従しないと,応力場枠組みが同じでもT軸がN軸にTexN入替り逆断層P型に変換する(月刊地震予報87).従って,2月8日までの地震活動は同じ応力場枠組みを保持し,T軸方位の引張応力強度比率の変化によるT軸とN軸との入替で説明できる.

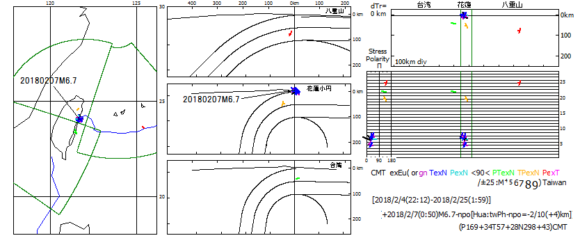

最大地震の発震機構を基準に主応力偏角と主応力軸入替を考慮した応力場極性角を算出すると,2月4日の最初の地震から2月8日の一連の活動では最大地震と同じ応力場極性を保持しているが,2月19日以降の地震では応力場極性角が90°以上と逆極性であり,異なった地震活動と言える(図265,表29).

図265.2018年2月の台湾花蓮周辺のCMT解応力場極性図.

左:震央地図,中:海溝距離断面図,右上:縦断面図,右下:時系列図.

Stress Polarity Π:応力場極性(右下図左端).

基準は2018年2月7日花蓮最大地震M6.7.

表29.2018年2月花蓮周辺の地震.

| 発生 | 規模 | 震央 | 深度 | 距離 | 方位 | 主応力 | 応力軸 | 応力場 | 非偶力 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | M | 型 | 北緯° | 東経° | km | km | ° |

偏 角 ° |

入替 |

極 性 ° |

成 分 % |

| 2018 | 2 | 25 | 1 | 59 | 4.9 | nte | 23.628 | 125.392 | 80 | 381 | 97 | 68 | PexT | 143 | +3 |

| 2018 | 2 | 22 | 8 | 10 | 5.2 | po | 23.403 | 121.503 | 43 | 78 | 193 | 94 | PTexN | 128 | -1 |

| 2018 | 2 | 19 | 23 | 47 | 4.7 | +nt | 24.562 | 121.620 | 55 | 53 | 354 | 98 | TPexN | 138 | +14 |

| 2018 | 2 | 8 | 9 | 54 | 5.1 | Po | 23.942 | 121.615 | 6 | 17 | 201 | 65 | TexN | 46 | -6 |

| 2018 | 2 | 8 | 0 | 21 | 6.2 | po | 24.047 | 121.763 | 4 | 10 | 117 | 91 | TexN | 27 | -4 |

| 2018 | 2 | 7 | 22 | 6 | 5.1 | Po | 24.092 | 121.770 | 4 | 9 | 87 | 49 | org | 49 | -6 |

| 2018 | 2 | 7 | 20 | 13 | 5.2 | po | 23.957 | 121.708 | 14 | 15 | 167 | 50 | org | 50 | +1 |

| 2018 | 2 | 7 | 12 | 36 | 5.1 | Po | 24.050 | 121.718 | 0 | 6 | 134 | 68 | TexN | 37 | -19 |

| 2018 | 2 | 7 | 11 | 18 | 5.2 | Po | 24.035 | 121.720 | 0 | 7 | 143 | 72 | TexN | 36 | -14 |

| 2018 | 2 | 7 | 5 | 56 | 4.8 | tro | 24.062 | 121.690 | 2 | 3 | 154 | 20 | org | 20 | +2 |

| 2018 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6.1 | Po | 23.987 | 121.723 | 0 | 12 | 157 | 64 | TexN | 40 | -10 |

| 2018 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5.9 | npo | 24.083 | 121.700 | 1 | 2 | 99 | 56 | PexN | 50 | +2 |

| 2018 | 2 | 7 | 0 | 50 | 6.7 | -npo | 24.087 | 121.677 | 10 | 0 | 0 | 0 | 基準 | 0 | -8 |

| 2018 | 2 | 6 | 0 | 58 | 5.2 | po | 24.093 | 121.728 | 0 | 5 | 82 | 29 | org | 29 | -0 |

| 2018 | 2 | 4 | 23 | 13 | 5.9 | Pe | 24.158 | 121.723 | 0 | 9 | 31 | 56 | TexN | 36 | -11 |

| 2018 | 2 | 4 | 22 | 56 | 6.5 | Po | 24.117 | 121.703 | 10 | 4 | 39 | 63 | TexN | 29 | -16 |

| 2018 | 2 | 4 | 22 | 12 | 5.4 | -npe | 24.147 | 121.702 | 10 | 7 | 20 | 29 | org | 29 | -5 |

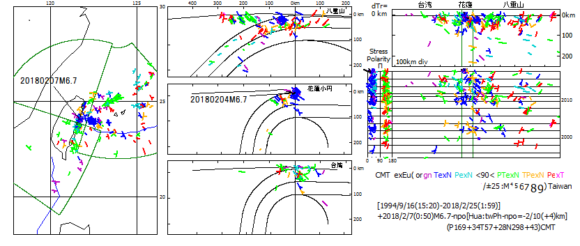

最大地震を基準にした2018年2月までの台湾域全CMT解の応力場極性では(図266),TexN基準応力場(青色)が海岸山脈北部の花蓮から琉球海溝に沿って並んでいる.同様の並びは北東方向の逆極性PTexN(緑色)の列が沖縄トラフ南西端部に認められる.これらの列の深度はいずれも浅く,同心円状屈曲して沈み込むスラブ深部ではTPexN(橙色)PexT(赤色)の逆極性CMTが散在している.

図266.台湾域の2018年2月までの全CMT解応力場極性図.

左:震央地図,中:海溝距離断面図,右上:縦断面図,右下:時系列図.

Stress Polarity Π:応力場極性(右下図左端).

基準は2018年2月7日花蓮最大地震M6.7.

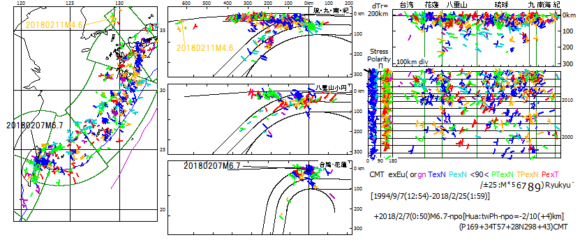

琉球海溝域の応力場極性でも,花蓮と沖縄トラフ南西部の列が明瞭であるが.それよりも顕著なのが九州東縁日向灘の南南西方向の列である(図267).これらの列は長期間に渡ってほぼ同一応力場による地震が発生していることを示しており,応力場構成や相互作用を知るための重要な手掛かりになることが期待される.

図267.琉球海溝域の2018年2月までの全CMT解応力場極性図

左:震央地図,中:海溝距離断面図,右上:縦断面図,右下:時系列図.

Stress Polarity Π:応力場極性(右下図左端).

基準は2018年2月7日花蓮最大地震M6.7.

数字は基準とした2018年2月7日花蓮最大地震M6.7と2018年2月11日朝鮮半島東岸地震M4.6.

3.2018年2月11日朝鮮半島東海岸M4.6

朝鮮半島東岸の浦項で2018年2月11日M4.6Pr4kmが起こった(図267).朝鮮半島は地震が殆ど起こらない地域であったが,沖縄トラフ拡大の最大地震2015年11月14日M7.1の翌年2016年7月5日M4.9-nt37kmが起こり注目を集めた(月刊地震予報82).その後,2016年9月12日M5.8-nt36km(月刊地震予報84)・2017年11月15日M5.6p11km(月刊地震予報99)が起こった.今回は更に深度を減じて深度4kmになっている(表30).朝鮮半島の地震活動は上部マントルから下部地殻の深度で開始されたが,次第に上昇し,上部地殻そして今回は地表付近に達した(表30).

表30.朝鮮半島東岸地震.

| 発生 | 規模 | 震央 | 深度 | 距離 | 方位 | 主応力 | 応力軸 | 応力場 | 非偶力 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | M | 型 | 北緯° | 東経° | km | km | ° |

偏 角 ° |

入替 |

極 性 ° |

成 分 % |

| 2018 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4.6 | Pr | 36.098 | 129.457 | 4 | 0 | 基準 | 88 | TPexN | 137 | -9 |

| 2017 | 11 | 15 | 14 | 29 | 5.6 | p | 36.195 | 129.393 | 11 | 12 | 332 | 97 | PTexN | 142 | +2 |

| 2016 | 9 | 12 | 20 | 32 | 5.8 | -nt | 35.797 | 129.272 | 36 | 37 | 206 | 102 | TPexN | 124 | -7 |

| 2016 | 9 | 12 | 19 | 44 | 5.3 | nt | 35.820 | 129.262 | 40 | 36 | 209 | 102 | PTexN | 120 | -1 |

| 2016 | 7 | 5 | 20 | 33 | 4.9 | -nt | 35.613 | 129.873 | 37 | 66 | 145 | 95 | PexT | 143 | -6 |

| 2004 | 5 | 29 | 19 | 14 | 5.1 | +p | 36.723 | 130.158 | 43 | 93 | 41 | 107 | TPexN | 147 | +8 |

今回地震の起こった浦項は,4億年前から海水面下に没することのなかった朝鮮半島が,唯一,1500万年前の日本海拡大時に海水面下になった地域である.日本海拡大時には,台湾でも大変動が起き,中央山脈の形成が開始されている.2018年2月7日の台湾花蓮沖地震直後の2018年2月11日に浦項で地震が起こったことは,日本海拡大時に活動した断層系が現在の地震活動とも関係していることを示している.日本海を含めた日本列島全域における応力場変動が日本海拡大時の断層系にも地震活動を誘発していることは,地震予報のための貴重な情報となる.

4.2018年3月の月刊地震予報

2018年2月の日本全域CMT解個数は30個,プレート運動面積に対する地震断層面積の比は0.988に急増した.2016年12月から2018年1月までの14カ月間は,総地震断層面積がプレート運動面積の半分以下と静穏であった.この静穏記録は.1997年1月から16カ月の最長記録に次ぎ,2003年3月からと2005年12月からの10ヶ月を抜き,第2位である.

1997年の最長静穏期を終了させたのは,琉球海溝域最大CMT解1998年5月4日八重山沖M7.7-ntoである.そして1999年9月21日に台湾域最大CMT解となった集集地震M7.7+pが起こっていたので警戒を呼び掛けていたが(月刊地震予報101),2018年2月7日に花蓮沖地震M6.7が起こった.1997年の静穏期後に比較し,地震規模はまだ小さいので,台湾・琉球海溝・南海トラフ域におけるM8級の巨大地震に厳重な警戒が必要である.特に,津波避難のための救命胴衣(月刊地震予報97)を早急に準備することが望まれる.