特報1)太平洋プレートは東日本大震災前に沈み込んでいなかった

2013年6月1日 発行

1.太平洋プレートの沈み込みについての認識

海洋調査に基づき提唱された「海洋底拡大説」(Hess,1962;Dietz,1961)は,海洋底の拡大が地球表層のテクトニクスに重要な役割を担っていることを指摘し,陸域に生活する人間の自然観であった地向斜造山論に大きな衝撃を与えた.海洋調査と古地磁気学の発展によって,地球磁場が周期的に逆転を繰り返してきたことが明らかになり(Matuyama,1929;Cox, et al.,1963;Opdyke et al., 1966),海洋地磁気異常の成因に地球磁場逆転が結び付けられるようになった(Vine & Mathews,1963).そして,全海洋について海洋地磁気異常が測定され,その拡大年代が予測できるようになったのである.Wilson(1965)は,海溝軸に対称に分布する地磁気異常を大規模にずらすトランスフォーム断層を海洋底拡大説に基づいて説明し,初めて「プレートテクトニクス」という用語を使用した.これまでの地球観を根本的に覆すプレートテクトニクスは,トランスフォーム断層で起こる地震の発震機構の観測(Isacks et al., 1968)や,1968年末から始まった深海掘削船Glomar Challenger号による南大西洋底の掘削(Maxwell et al., 1970)によって証明された.

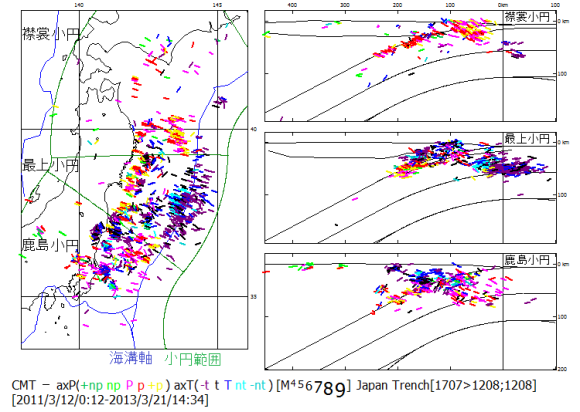

図95. 東日本大震災後の日本海溝域の地震の主応力軸方位.

日本海溝軸が太平洋側に突き出している最上小円区の中心を通る軸に対称に分布している.

主応力軸の色は発震機構型分類(図97)による.正断層型地震は引張主応力軸,逆断層型地震は圧縮主応力軸方位.主応力方位軸の長さは地震のマグニチュードMに比例する.

1980年代には超長基線干渉計VLBIによって大陸間の距離変化をmm精度で測定することが可能になり,変動帯を除けば,海洋底拡大説によって算出される過去3百万年間の平均距離変化が年間0.1mmの精度で一致していることが明らかになった(日置,1997).日本列島域では,これまでの地震計で捉えることが困難であった低周波地震やスロースリップイベントが報告され,これらが定常的に沈み込む海洋プレート運動を表しているものと考えられるようになった.地震は、定常的に沈み込むプレートと島弧側のプレート境界に存在するアスペリティと呼ばれる固着域が,間欠的に外れる現象として理解されるようになったのである.

太平洋プレートが日本列島の下に沈み込みを開始する日本海溝は,水深1万m近い深海であり,世界最高性能を有する有人潜航艇「しんかい6500」や深海掘削船「ちきゅう」をもってしても直接探査を行うことができない.太平洋プレートがどのように沈み込んでいるかを直接知ることができないのが現状である.この太平洋プレート境界で東日本大震災が起ったが,「アスペリティ地震学」は為す術がなかった(松澤,2011).

2.東日本大震災後の地震活動と日本海溝輪郭

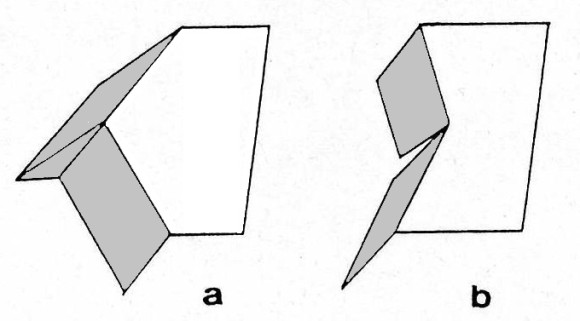

図96.海溝軸の輪郭による沈み込みスラブの過不足.

a:「く」の字型の輪郭から海洋プレートが沈み込むとテーブルクロスが襞をつくるようにスラブ過剰になり,襟裳小円域・鹿島小円域に対応する.b:逆「く」の字型の輪郭から沈み込むには,スラブが裂けるか,スラブ過剰域から側方移動しなければ沈み込めない.最上小円域に対応する.

東日本大震災後2013年3月までの約2年間に,日本海溝沿いで活発な地震活動が起こり,1200個以上の地震の発震機構が気象庁から公表されている.1994年9月から東日本大震災前までの16年半の間の地震個数が464個に過ぎないことから,この2年間に43年分の地震が起ったことになる.

東日本大震災後に起った地震を発震機構型に分類すると,その分布は,日本海溝軸の輪郭に適合する小円区分に対応していることが明らかになった(図95).すなわち,海溝軸が太平洋側に突出する宮城県沖(最上小円区)では正断層型(紫色・黒色・紺色),海溝軸が日本列島側に突出する青森県沖(襟裳小円区)と茨城県沖(鹿島小円区)では逆断層型(赤色・ピンク色・黄色)が多く,最上小円区の中央を通る軸にほぼ対称に分布している(図95).

この発震機構の対称分布は,日本海溝に沿って沈み込む太平洋プレートが,日本列島側に突出すると,テーブルクロスが襞を作るように過剰になり(図96-a),逆に太平洋側に突出すると不足する(図96-b)ことによって説明できる.

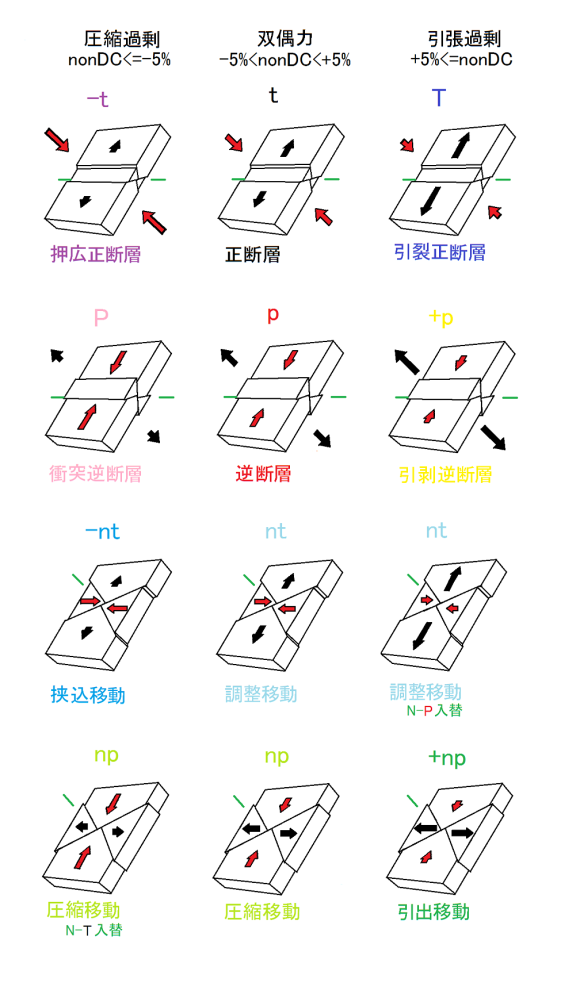

3.非双偶力成分による発震機構型の区分

気象庁が公表しているCMT発震機構解には,非DC(double couple; 双偶力)成分比が掲載されている.破壊強度を上回る応力が地下の岩石に懸かると,断層面が形成される.地震波はこの断層面に沿って変位する際に発する震動である.

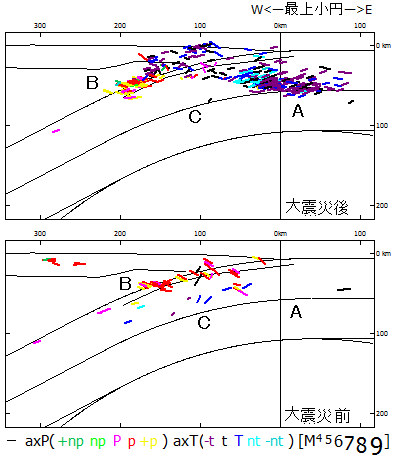

図98. 東日本大震災前後の地震の発震機構と太平洋プレートの沈み込み.

上A:東日本大震災後,太平洋プレートが日本海溝に沿って沈み込む際の屈曲に対応した地震が起っている.上B:屈曲したスラブが深発地震面になるための平面化に対応した地震も起っている.下A:東日本大震災前には太平洋プレートが沈み込む際の地震が起っていなかった.下B:屈曲スラブが平面化する地震は東日本大震災前にも起っていた.下C:スラブ中層では深発地震面を載せる長大なスラブに引張られ,東日本大震災前には正断層型地震が起っていたが,東日本大震災後(上C)には起っていない.

岩石が断層面に沿って変位すると,双偶力の地震波が放出されることが知られている.双偶力の場合には岩石に働く引張主応力と圧縮主応力の大きさが等しい.しかし,実際の地震波観測によると,求められたモーメントテンソル(MT;moment tensor)から算出される引張主応力と圧縮主応力の大きさは等しくない.この等しくない程度が非双偶力成分比として公表されている.

非双偶力成分比を考慮すると,正断層型(黒色:t)の発震機構は引張力が過剰で引裂くように形成される引裂正断層型(紺色:T)と,圧縮力が過剰で押広げられるように形成される押広正断層型(紫色:-t)とに区分することができる.逆断層型(赤色:p)も圧縮力が過剰で衝突するように形成される衝突逆断層型(ピンク色:P)と,引張力が過剰で引剥される際に形成されるような引剥逆断層型(黄色:+p)に区分できる(図97).

4.東日本大震災後の太平洋プレートの沈み込み

このような分類に基づき,発震機構分布の対称軸に沿う断面について東日本大震災後の発震機構を検討すると,太平洋プレートが沈み込む日本海溝軸(図98上の0km)付近に正断層型の地震が多数起っていることが分かる.

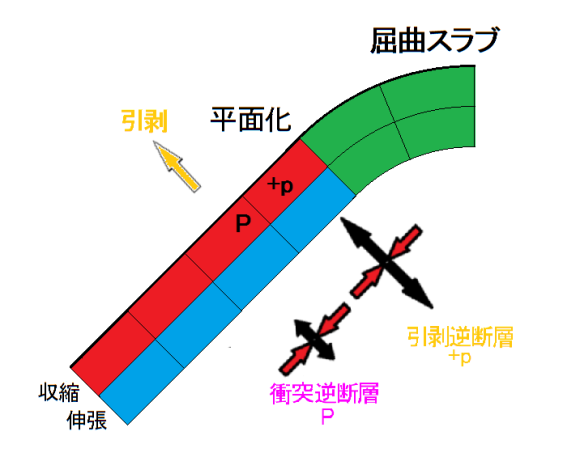

図100.平面化に伴う屈曲スラブの伸張・収縮と発震機構型.

綠色:平面化前の屈曲スラブ.黄色矢印:屈曲スラブを平面に引剥す深部スラブによる張力.青色:伸張層(深層),赤色:収縮層(浅層).平面化では平面化位置の表層(赤色)で+p,P型地震が起る.黒矢印:引張主応力軸,赤矢印:圧縮主応力軸.発震機構型は図97による.

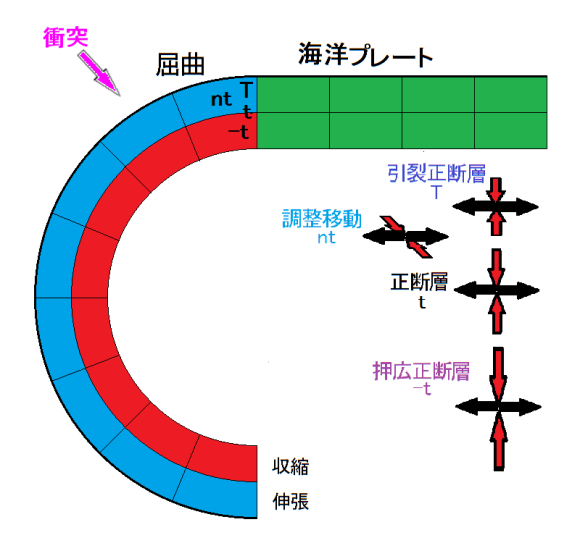

図99.沈み込み屈曲に伴う海洋プレートの伸張・収縮と発震機構型.

綠色:屈曲前の海洋プレート.ピンク色矢印:海洋プレートを沈み込ませる島弧との衝突による押力.青色:伸張層(浅層),赤色:収縮層(深層).海洋プレートが屈曲したまま沈み込むと,円形を描き海溝の位置まで戻ってしまう.屈曲位置の深層(赤色)で-t型地震、浅層(青色)でnt,T型地震が起こる.黒矢印:引張主応力軸,赤矢印:圧縮主応力軸.発震機構型は図97による.

太平洋プレートが日本海溝に沿って沈み込むには,下方に屈曲しなければならない.プレートが屈曲すると,浅層が伸張し,深層が収縮して圧縮される(図99).東日本大震災後,日本海溝付近の正断層型の地震は,深層で圧縮過剰な押広正断層型(紫:-t),浅層で引張過剰型の引裂正断層型(紺色:T)が多いことは,深層から浅層に向かって圧縮力が減少する太平洋プレートの屈曲に対応している(図98上のA).

また,海溝軸を越えて日本列島側に沈み込むと,横ずれ断層型の地震(空色:nt)が起っている.深層から浅層に向かって減少する圧縮力が,スラブ不足のこの断面域へ南北域から懸かる過剰スラブ圧縮力と等しくなると,圧縮主応力軸と中間主応力軸が入れ替わり,正断層型から横ずれ断層型に変換することと対応している.これらの発震機構型の分布は,太平洋プレートの屈曲沈み込み過程が進行していることを直接示す証拠である(図98上のA).

5.東日本大震災後の屈曲スラブの平面化

屈曲して沈み込んだスラブは,深発地震面となりウラジオストックまで沈み込んでいることから,深発地震面になる前に平面化しているはずである.もし、屈曲したスラブが平面化せずに半周沈み込めば、海溝の下に戻ってしまう(図99).平面化するには,下向きに屈曲したスラブを上方に引剥すとともに,伸張した浅層を収縮しなければならない(図100).屈曲して沈み込んだスラブが日本列島の海岸付近に到達した所で,引剥逆断層型(黄色:+p)と衝突逆断層型(ピンク色:P)の地震が起っている.これらの地震は,屈曲スラブの上方への引剥と伸張した表層の収縮に対応しており,屈曲したスラブの平面化過程が進行していることを直接示す証拠である(図98上のB).

6.東日本大震災前の太平洋プレート沈み込みと屈曲スラブの平面化

次に,東日本大震災前の地震の発震機構を検討すると,海溝付近には太平洋プレートの沈み込み屈曲に対応する地震が起っていない(図98下のA).しかし,屈曲スラブの平面化に対応する地震は起っている(図98下のB).これらのことから,東日本大震災前に太平洋プレートは沈み込んでいなかったが,屈曲したスラブの平面化は起っていたと言うことができる.また,スラブ中層では正断層型(紺色・黒色)の地震が多数起っており,スラブが島弧地殻に固着していたために,深発地震面に引張られていたことを示している(図98下のC).東日本大震災後には,スラブ中層の正断層型地震が起っていないのは(図98上のC),固着が外れて太平洋プレートが沈み込みを開始したからである.

7.太平洋プレートの沈み込み

非双偶力成分比を考慮した発震機構に基づき東日本大震災後の日本海溝沿いの地震を解析した結果,これらの地震は太平洋プレートの屈曲沈み込み過程,および屈曲スラブの平面化過程の力学機構と合致していることが判明した.

東日本大震災前には,屈曲スラブの平面化過程の地震が起っていたが,太平洋プレートの屈曲沈み込み過程の地震は起っていなかったので,東日本大震災前に太平洋プレートは沈み込めず、太平洋プレートの沈み込みは停止していたと結論される.

引用文献

Cox, A., Doell, R.R. & Dalrymple, G.B. (1963) Geomagnetic polarity epocks and Pleistocene geochronometry. Nature, 198, 1049-1051.

Dietz, R.S. (1961) Continent and ocean basin evolution by spreading of the sea floor. Nature, 190, 854-857.

日置幸介 (1997) プレートの運動と変形の宇宙測地計測, 測地学会誌, 43, 1-12.

Hess, H.H. (1962) History of Ocean Basins. in Engel, A.E.J., James, H.I. & Leonard, B.F.(eds.), Petologic studies, a vokume in Honor of A.F. Buddington, Boulder, Colorad, Geological Society of America, 599-620.

Isacks, B., Oliver, J. & Sykes, L.R. (1968) Seismologiy and the New Globao Tectonics. Journal of Geophysical Research, 73, 5855-5899.

Matuyama, M. (1929) On the direction of magnetization of basalt in Japan, Tyosen and Manchuria. Japan Academy Proceedings, 5, 203-205.

松澤 暢(2011) なぜ東北日本沈み込み帯でM9の地震が発生しえたのか?―われわれはどこで間違えたのか?―.科学,81,1020-1026.

Opdyke, N.D., Glass, B.P., Hays, J.D. & Foster, J.H. (1966) Palaeomagnetic study of Antarctic deep-sea cores. Science, 154, 349-357.

Vine, F.J. & Mathews, D.H. (1963) Magnetic anomalies over oceanic ridge. Nature, 199, 947-949.

Wilson, T. (1965) A new class of faults and their bearing on continental drift. Nature, 207,343-347.