新震源震央分布図の解説

1.震源震央分布図とは

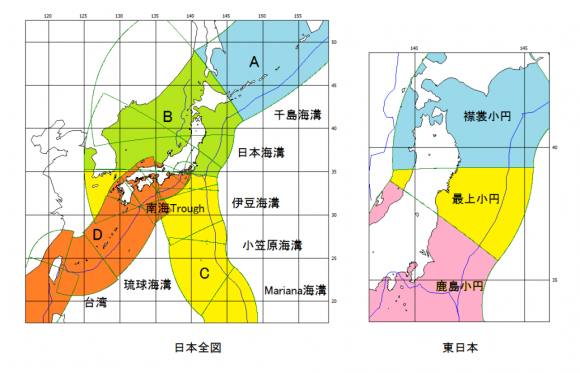

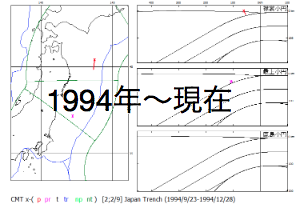

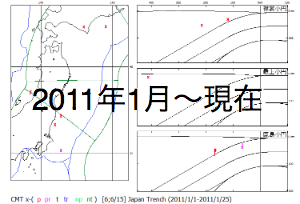

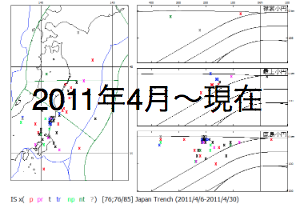

震源の緯度経度(震央)をプロットした地図と,海溝から震源までの距離を横軸に深度を縦軸にとった断面図をセットにしたものである.震源震央分布の時系列変化を確認するため,「日本全図」と「東日本」の各エリアで期間ごとに震源をプロットし,それぞれを年別または月別に自動再生で閲覧できるようにした.

震央分布図には正距円筒図法の地図を使用している.正距円筒図法では、緯線と経線が直線で直交し,等間隔であるが,経度間隔が緯度間隔よりも狭く等しくない.地図には,黒線で海岸線・青色で海溝輪郭を示すとともに,海溝輪郭によって区分される小円区分を綠色の扇形で示した.

海溝から震源までの距離は,海溝輪郭(地図上の青線)に適合する小円中心と海溝半径(図42)を求め,小円中心と震央間の距離から算出している.各断面図の表示範囲は,小円中心を要とする扇形の範囲となる(図1).

断面図には,断面区域を代表する地形断面と地殻/マントルの境界であるモホ面を表示した.海洋プレートは海溝に沿って沈み込んでスラブになるが,沈み込み形態が同心円状であると仮定し,海溝位置・モホ面深度に適合する同心円を小円毎に算出して示した.同心円状に屈曲したスラブは,海溝から離れると平面となって沈み込むが,スラブ内で深発地震が起ると仮定し,スラブ平面化位置とスラブ傾斜を小円毎に算出し示した.

震源震央分布図には,「気象庁:CMT解」から入手した初動(IS)震源を「x」、CMT震源を「x-」の結線先端で示してある(日本全図(年別)・日本全図(月別)・東日本(年別)・東日本(月別)).

気象庁のホームページによると「CMT解」については,「地震発生の翌日以降に職員による解析を行い、精度が良いと判断された解のみを掲載しています」とある.そのため,掲載が遅れる場合があるので,気象庁のシステムで自動的に解析される「気象庁:自動発震機構解リスト」から入手したIS震源「x」についても2011年4月以降は定常的に作図している(東日本(月別)IS).また,このリストには,M4以下の地震も発震機構付で掲載されている.

「日本全図」には,震源断面図に表示した地震のマグニチュードから算出される地震断層面積の総計をその海溝域のプレート相対運動面積で除して算出される比(速報36)を表示期間日数(days)とともに示した.鈎カッコ内に表示したこの面積比が[1]の場合には、地震によってずれた面積がプレート相対運動によって期間内に重なり合う面積と等しいことを意味する。

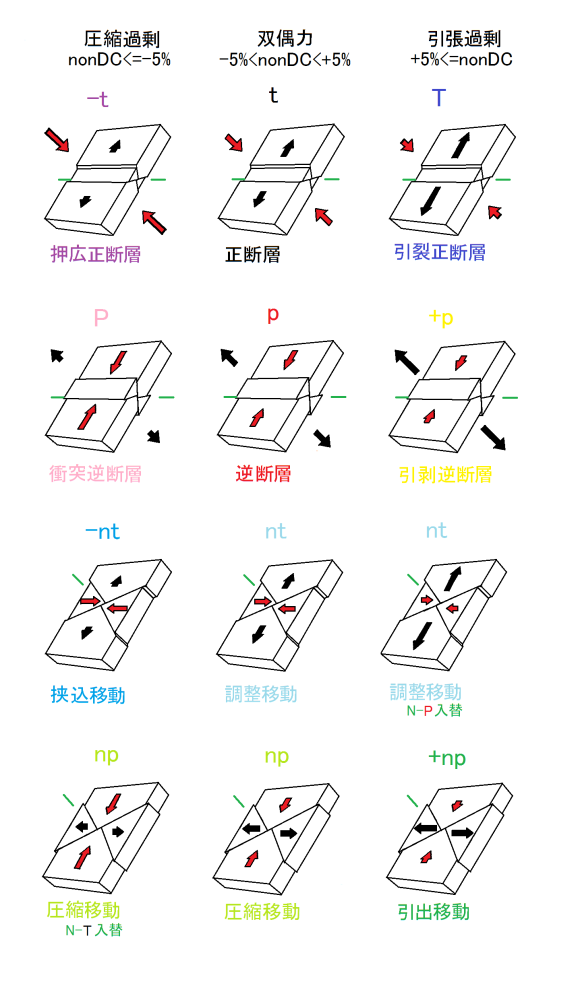

これらのIM震源とCMT震源については,日本各地の地震観測結果から震源に働いた力を求めることができ,3つの直交する圧縮・中間・引張主応力軸方向が発震機構解として提供されている.これらの発震機構を用いて,震源震央を12の発震機構型に区分し(図2),色分けして表した.発震機構が不明なIM震源については,灰色「?」で示した.

2.発震機構型 (2013年3月改訂)

1)基本区分

発震機構型は,発震機構解の主歪軸方位から,正断層型・逆断層型・横ずれ断層型の3つに基本区分される.

引張主応力T軸・中間主歪N軸・圧縮主歪P軸の傾斜を比較し,最も大きな傾斜の主歪軸が,P軸の場合に「正断層型」,T軸の場合に「逆断層型」,N軸の場合に「横ずれ断層型」に区分する.

横ずれ断層型については,海溝軸に直交する主応力軸がT軸の場合に「nt型」,P軸の場合に「np型」と区分する.

主歪軸の傾斜を算出するための基準面は,震央の海溝距離が100km以内の地震については水平面,100km以上の地震については海溝距離と震源深度から算出される傾斜面を使用する(速報23地震断層).

2) 非双偶力成分比

気象庁が公表する発震機構解には,「初動発震機構解」と「CMT発震機構解」がある.「初動発震機構解」の主歪は,地震初動押引分布の象限境界面から算出される双偶力(DC:Double Couple)の主歪軸である.地下の岩石が破壊して断層面に沿って変位する際の地震波は断層面に働く双偶力によって発せられる.

近年,地震発生から30秒以上観測される長周期地震波の観測によって,断層面が大きく広がり最大の地震波が発せられた時の発震機構を算出できるようになり,CMT(Centroid Moment Tensor)発震機構解と呼ばれる.CMT発震機構解に付されている「モーメントテンソル解」のMrr・Mtt・Mff・Mrt・Mrf・Mtfは,3×3実対称モーメントテンソルの6つの要素である.このモーメントテンソルの固有ベクトルが3つの主応力軸方位,固有値が主応力の大きさになる.

モーメントテンソルでは,引張主歪Tの大きさを正とし,圧縮主歪の大きさを負としている.また,3つの主歪の合計が0になるので,双偶力の場合には符号が異なるが引張主歪Tと圧縮主歪Pの絶対値が等しく,中間主歪Nは0になる.しかし,実際の観測から得られるモーメントテンソルでは,引張主歪Tと圧縮主歪Pの絶対値が等しくならず,中間主歪Nは0にならない.CMT発震機構解では,双偶力からの相違を「非双偶力(non Double Couple)成分比」として公表している.この非双偶力成分比を100倍し,%として使用する.非双偶力成分比は,引張歪Tが過剰な場合に正,圧縮歪Pが過剰な場合に負になる(速報35).この非双偶力成分比を用いて,本速報では発震機構型を細区分する.

3)正断層型の細区分

正断層型については,非双偶力成分比が±5%以内のほぼ双偶力の地震を「正断層t型」とする.引張主歪T過剰で非双偶力成分比が+5%以上の地震は,大きな引く力によって引き裂かれて起るので,「引裂正断層T型」と区分する.圧縮主歪P過剰で非双偶力成分比が-5%以下の地震は,大きな押す力によって押し広げられて起こるので,「押広正断層-t型」と区分する(図2).

4)逆断層型の細区分

逆断層型については,非双偶力成分比が±5%以内のほぼ双偶力の地震を「逆断層p型」とする.圧縮主歪P過剰で非双偶力成分比が-5%以下の地震は,大きな押す力によって起こるので,「衝突逆断層P型」と区分する.引張主歪T過剰で非双偶力成分比が+5%以上の地震は,引き剥がされる時に引き寄せられるようにして起こるので,「引剥逆断層+p型」と区分する(図2).

5)横ずれ断層型の細区分

正断層型で圧縮主応力Pが弱まって中間主歪N以下になったり,逆断層型で引張主歪Tが弱まって中間主歪N以下になったりすれば,中間主歪N軸と入替って横ずれ断層の「nt型」および「np型」になる(速報35).これらの横ずれ断層型では,非双偶力成分比が+5%以上および-5%以下になるが,これらを双偶力型と合わせて,「調整移動nt型」および「圧縮移動np型」とする.

圧縮主歪P過剰な-5%以下の負非双偶力成分比を持つ「nt型」は「挟込移動-nt型歪」,引張主歪T過剰な+5%以上の正非双偶力成分比を持つ「np型」は「引出移動+np型」と区分する(図2).

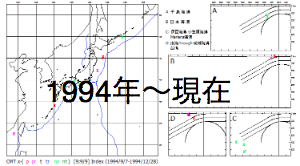

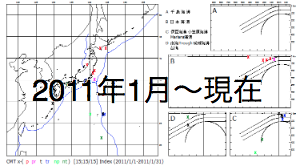

3.下端の注釈

また,それぞれの震源震央分布図の下端には表示データを示してある.日本全図(1994年)の表示データを例に解説すると,以下のようになる.

「日本全図(1994年)」の年別震源震央分布図の表示データの解説

| CMT x- | 「気象庁:CMT解」から入手したIM震源とCMT震源であることを示す. |

| (+np np P p +p -t t T nt -nt: | 発震機構型と表示色を示す. |

| M456789) | マグニチュードによる記号の大きさを示す. |

| Index | Indexは「日本全図」を表し,Japan Trenchは「東日本」を表す. |

| [2574>9;9] | 表示期間中の震源数,[データファイル内の震源個数>地図表示個数;断面表示個数]を示す. |

| [1994/9/7/12:53- | 表示した最初の地震の年/月/日/時:分 |

| 1994/12/28/21:19] | 表示した最後の地震の年/月/日/時:分 |

各震源震央分布図へのリンク

| エリア | 年別 | 月別 |

|---|---|---|

| 日本全図(CMT) |

|

|

| 東日本(CMT) |

|

|

| 日本全図(速報) |

|