2024年4月24日 発行

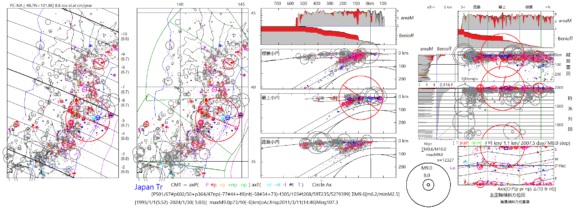

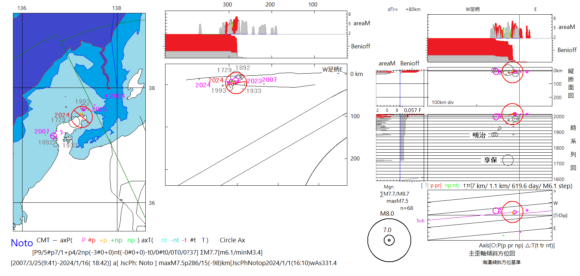

1.2024年3月の地震活動

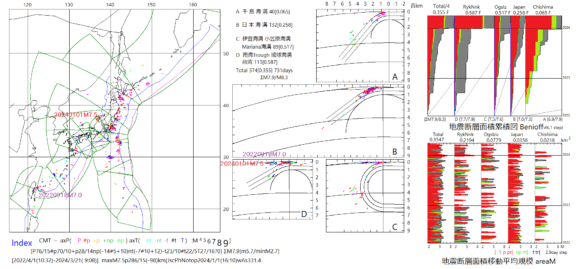

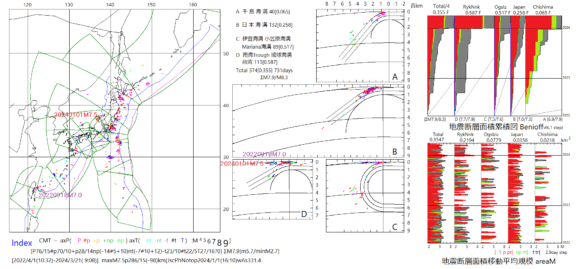

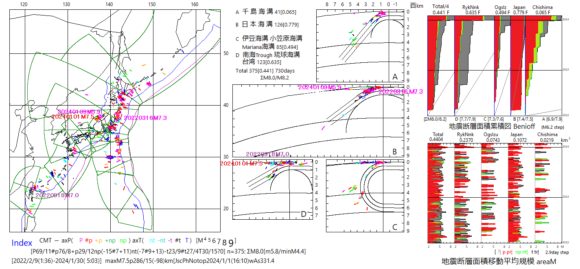

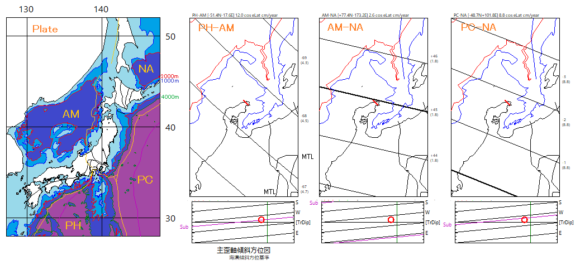

気象庁が公開しているCMT解によると,2024年3月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で10 個0.068月分,千島海溝域で0個,日本海溝域で8個0.277月分,伊豆・小笠原海溝域で1個0.059月分,南海・琉球海溝域で1個で0.055月分であった(2024年3月日本全図月別).

2024年3月の総地震断層面積規模はΣM6.1で,最大地震は,2024年3月15日琉球海溝震源帯TrPhRk深度19㎞のM5.7で,M6.0以上の地震はなかった.

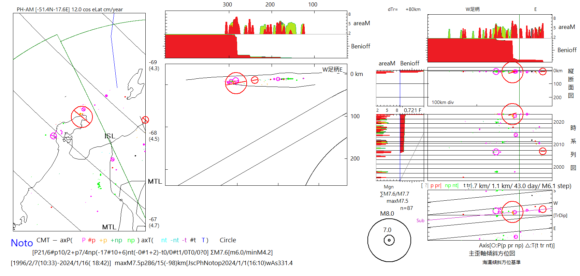

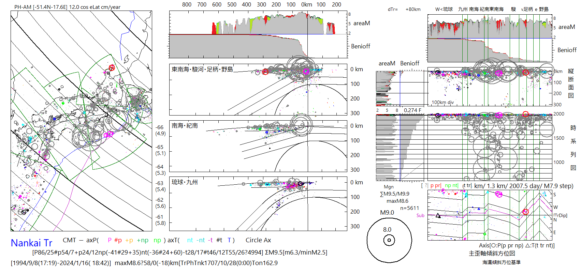

2024年3月までの日本全域2年間のCMT解は374個で,その総地震断層面積規模はΣM7.9,Plate運動面積規模はM8.3で,その比は0.355である(図560の中図上).Benioff曲線(図560右図上左端Total/4)には琉球海溝域の歪解放周期更新の2022年9月M7.0(月刊地震予報157)と2024年1月1日能登半島M7.5(月刊地震予報173)の2つの大きな段が緩い傾斜の静穏期の中に認められる.

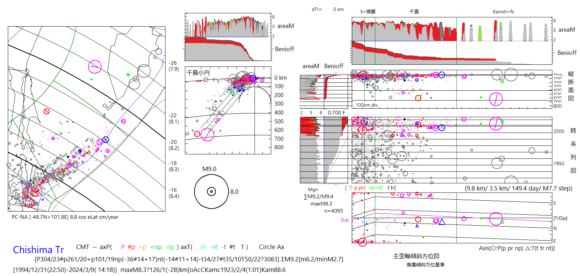

千島海溝域A(図560右図右端)はPlate運動面積M7.9に対し総地震断層面積ΣM6.9で16分の1と小さいが,3₋4月毎に段が認められ,2023年12月の段から静穏期が3ヶ月以上続いており,次の段に警戒が必要である.

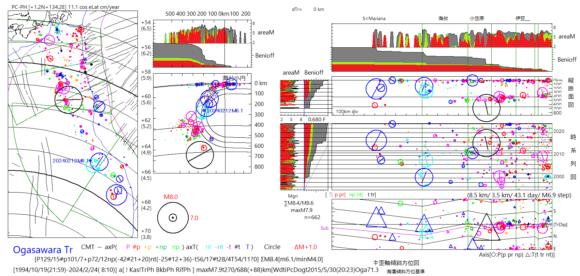

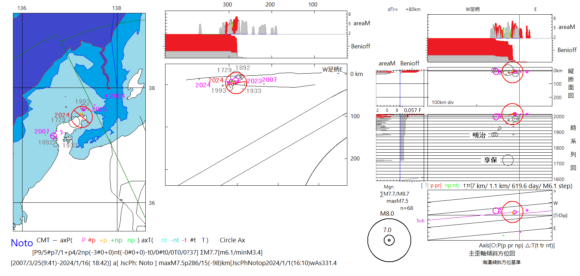

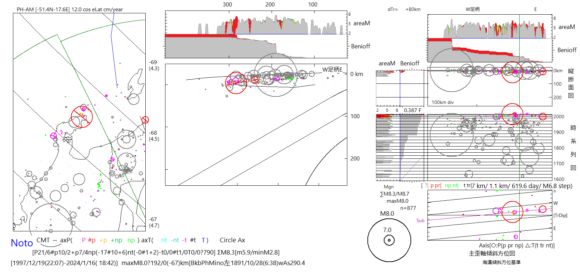

図560 .2024年3月までの日本全域2年間CMT解.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図.数字とMは,2年間のM7.0以上のCMT解.

右図:時系列図は,海洋側から見た海溝域配列に合わせ,右から左にA千島海溝域Chishima,B日本海溝域Japan,C伊豆・小笠原海溝域OgsIz,D南海・琉球海溝域RykNnk,日本全域Total,を配列.縦軸は時系列で,設定期間の開始(下端2022年4月1日)から終了(上端2024年3月31日)までの731日間で,右図右端の数字は年数.設定期間の250等分期間2.9day(右下図右下端)毎に地震断層面積を集計・作図(速報36;特報5).

Benioff図(右上図)の横軸はPlate運動面積で,各海溝域枠の横幅はこの期間のPlate運動面積に比例させてあり,左端の日本全域Total/4のみ4分の1に縮小.

階段状のBenioff曲線は,左下隅から右上隅に届くように横幅を合わせ,上縁に総地震断層面積のPlate運動面積に対する比を示した.下縁の鈎括弧内右の数値[8.3] [7.9] [7.6] [7.5] [7.9]は設定期間のPlate運動面積が1個の地震として解放された場合の規模で,日本全域ではこの間にM8.3の地震1個に相当するPlate運動歪が累積する.上図右下端の(M6.1step)は,等分期間2.9日以内にM6.1以上の地震がTotal/4のBenioff曲線に段差与える.

地震断層移動平均規模図areaM(右下図)の横軸は地震断層面積規模で,等分期間「2.9day」に前後区間を加えた8.7日間の地震断層面積を3で除した移動平均地震断層面積を規模に換算した曲線である.右下図下縁の「2,5,8」は移動平均地震断層面積規模「M2 M5 M8」.右下図上縁の数値は総地震断層面積(km2単位)である.

areaM曲線・Benioff曲線の発震機構型による線形比例内分段彩は,逆断層型を赤色・横擦断層型を緑色・正断層型を黒色.

Clickすると拡大します.

2.2024年4月の月刊地震予報

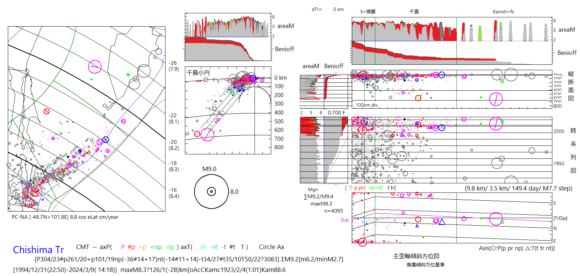

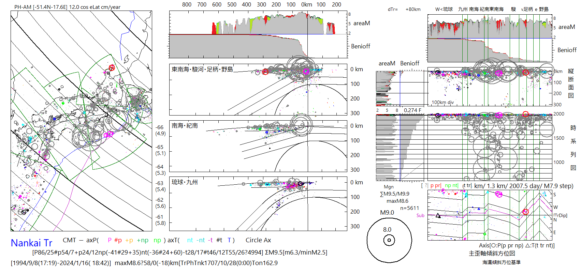

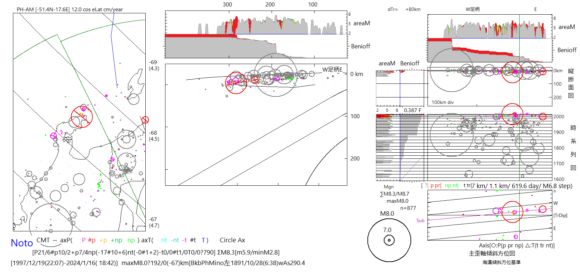

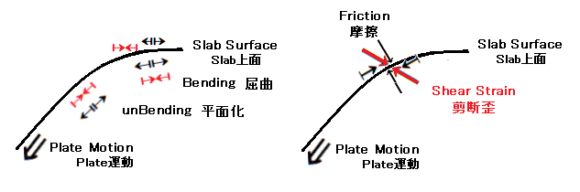

千島海溝域の観測地震のBenioff曲線(図561)には,ほほ平坦な静穏期とPlate運動面積積算直線にほほ並行する活動期が交互に繰り返している.第1活動期は1952年11月M8.2から1971年12月M7.8で,第2活動期は1993年1月M7.5から2013年5月M8.3であり,その間の21年が静穏期になっている.今年2024年は第2活動期末の静穏期入から10年を経過し,数年内に第3活動期に入ることも予想される.2022年以降のCMT解のBenioff曲線には3₋4月毎に段が認められ(図560),2023年12月の段から静穏期が3ヶ月以上続いており,次の段で第3活動期に入ることも考えられる.得撫島等の千島列島中央部でM8級の巨大地震に警戒が必要である.

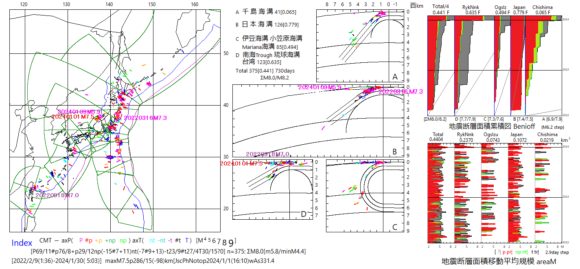

図561.千島海溝域全観測地震「断層長円表示」の活動期と静穏期の交代.

震央地図(左)の左から右下方への曲線はPlate運動PC-NAのEuler緯線.下縁にPlate運動のEuler定数,右縁にEuler緯度(年間移動距離cm).

海溝距離断面図下(中)の円凡例の「M9.0」と「8.0」は,規模M9.0の地震断層長を直径とする外円,その4分の1の直径の中円の規模がM8.0,16分の1の中心点の規模がM7.0(月刊地震予報173)で.震央地図(左)・海溝距離断面図(中)・縦断面図(右)で同寸.

縦断面図(右)の時系列Benioff図(左端)の左下端から右上への斜線はPlate運動面積積算直線で,1952年11月M8.2から1971年12月M7.8の第1活動期と1993年1月M7.5から2013年5月M8.3の第2活動期にはBenioff曲線が並行しているが,その前後は殆ど増加しない静穏期になっている.

Clickすると拡大します.

日本列島の大黒柱が破損した2024年1月1日能登半島地震M7.5(月刊地震予報173)の影響が出てくることが予想される.関東・東北日本・西南日本域の直下型地震に警戒が必要である.

伊豆海溝域では,Plate運動の原動力となる小笠原海台小円区の随行Mantleに引き摺れたM6.1が起こったことから(月刊地震予報174),地震活動の活発化に警戒が必要である.

琉球海溝域では,歪解放周期(月刊地震予報139)が2022年9月18日琉球海溝震源帯M7.3によって第3周期に更新されたが(月刊地震予報157),第2周期末の沖縄海盆震源帯の地震活動も続いており,続く流海溝平面化震源帯の活動に至っていない.2024年3月の最大CMTが琉球海溝M5.7であり,琉球海溝域のM7級の地震に警戒が必要である.

2024年3月31日 発行

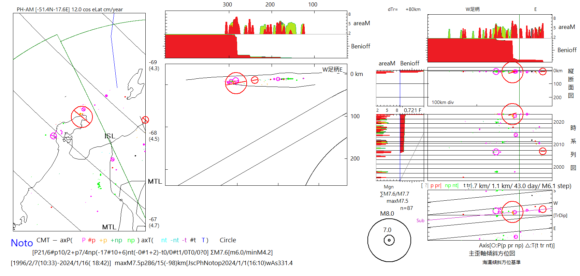

1.2024年2月の地震活動

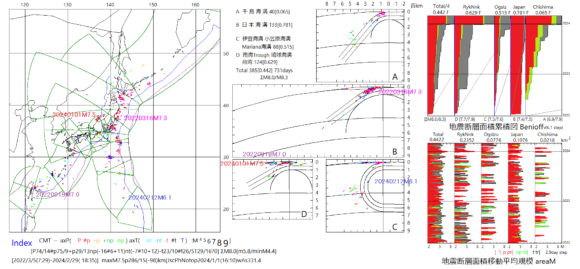

気象庁が公開しているCMT解によると,2024年2月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で18 個0.112月分,千島海溝域で0個,日本海溝域で10個0.144月分,伊豆・小笠原海溝域で3個0.540月分,南海・琉球海溝域で5個で0.028月分であった(2024年2月日本全図月別).

2024年2月の総地震断層面積規模はΣM6.3で,最大地震は,2024年2月12日小笠原海台小円区深度261㎞のM6.1Tで,他にM6.0以上の地震はない.

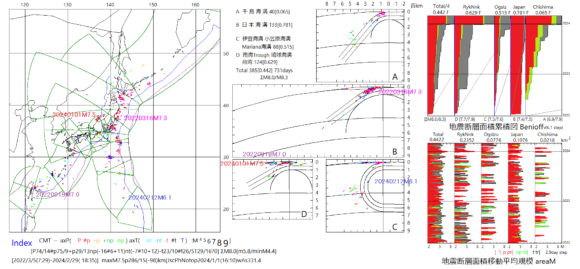

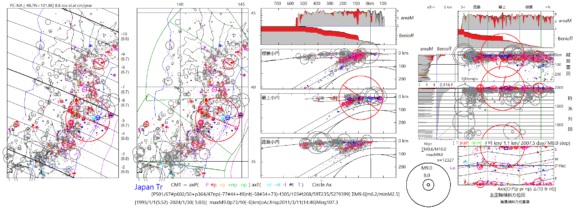

2024年2月までの日本全域2年間のCMT解は385個で,その総地震断層面積規模はΣM8.0,Plate運動面積規模はM8.3で,その比は0.442である(図556の中図上).Benioff曲線(図556右図上左端Total/4)には東北前弧沖震源帯ofAcJの2022年3月M7.3(月刊地震予報151)と琉球海溝域の歪解放周期更新の2022年9月M7.0(月刊地震予報157)の2つの大きな段が緩い傾斜の静穏期の中に認められる.2023年9月から千島・伊豆・琉球海溝域のM6級の活動によってTotal/4のBenioff曲線の全体的傾斜が増大し,2023年12月28日択捉M6.5(月刊地震予報172,)に続き2024年1月1日能登M7.5が起こり(月刊地震予報173)最大の段が加わった.

図556 .2024年2月までの日本全域2年間CMT解.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図.数字とMは,2年間のM7.0以上のCMT解に加え2024年2月のM6.0以上のCMT解年月日・規模.

右図:時系列図は,海洋側から見た海溝域配列に合わせ,右から左にA千島海溝域Chishima,B日本海溝域Japan,C伊豆・小笠原海溝域OgsIz,D南海・琉球海溝域RykNnk,日本全域Total,を配列.縦軸は時系列で,設定期間の開始(下端2022年3月1日)から終了(上端2024年2月29日)までの731日間で,右図右端の数字は年数.設定期間の250等分期間2.9day(右下図右下端)毎に地震断層面積を集計・作図(速報36;特報5).

Benioff図(右上図)の横軸はPlate運動面積で,各海溝域枠の横幅はこの期間のPlate運動面積に比例させてあり,左端の日本全域Total/4のみ4分の1に縮小.

階段状のBenioff曲線は,左下隅から右上隅に届くように横幅を合わせ,上縁に総地震断層面積のPlate運動面積に対する比を示した.下縁の鈎括弧内右の数値[8.3] [7.9] [7.6] [7.5] [7.9]は設定期間のPlate運動面積が1個の地震として解放された場合の規模で,日本全域ではこの間にM8.3の地震1個に相当するPlate運動歪が累積する.上図右下端の(M6.1step)は,等分期間2.9日以内にM6.1以上の地震がTotal/4のBenioff曲線に段差与える.

地震断層移動平均規模図areaM(右下図)の横軸は地震断層面積規模で,等分期間「2.9day」に前後区間を加えた8.7日間の地震断層面積を3で除した移動平均地震断層面積を規模に換算した曲線である.右下図下縁の「2,5,8」は移動平均地震断層面積規模「M2 M5 M8」.右下図上縁の数値は総地震断層面積(km2単位)である.

areaM曲線・Benioff曲線の発震機構型による線形比例内分段彩は,逆断層型を赤色・横擦断層型を緑色・正断層型を黒色.

Clickすると拡大します.

2.2024年2月12日小笠原海台小円区M6.1

下部Mantle上面に同心円状屈曲したまま載る太平洋Slab内の伊豆和達深発海台弧震源区WdtiPcAcPlの深度261㎞で2024年2月12日20時19分M6.1Tが起こった(図556).

震度が観測されたのは小笠原の震度1のみであった(図557).

図557.2024年2月12日小笠原海台小円区深度261㎞,伊豆和達深発海台弧震源区WdtiPcAcPl M6.1Tの震度分布

Clickすると拡大します.

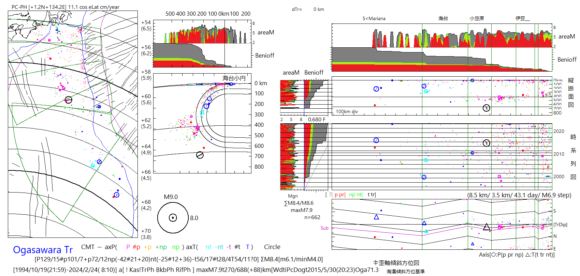

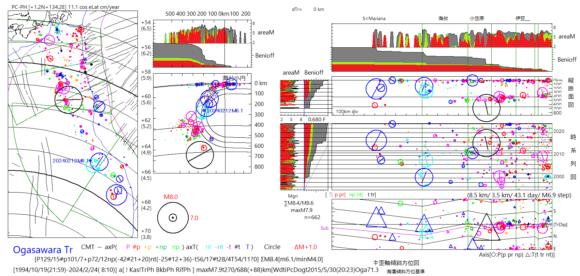

伊豆・小笠原・Mariana海溝域のCMT解662個を「断層長円表示」(月刊地震予報173)したのが図558である.総地震断層面積ΣM8.4は,Plate移動面積PC-PH M8.6と釣り合いが取れている(図558右の時系列図左下).この総地震断層面積の7割は南側のMariana・小笠原海台・小笠原小円区の正断層型と横擦断層型の地震が解放しており(図558右上の縦断面Benioff図),残る3割をMantle相転移境界に沿う翼状Slabの逆断層型地震が解放している(図558中の海溝距離断面図).

主歪軸方位は,断層長円中に表示してあるが,2015年5月30日M7.9tの最大CMTでも凡例の中円(M8.0)以下で,「断層長円表示」の円の直径は,震央地図(図558右図)・海溝距離断面図(図558中図)・縦断面図横軸(図558右図)の実寸大としているため殆どのCMTが点として作図され,主歪軸方位が読み取れない.

図558.伊豆・小笠原・Mariana海溝域のCMT解の「断層長円」表示.

震央地図(左)の右下脇の円凡例の「M9.0」と「8.0」は,規模M9.0の地震断層長を直径とする外円で,その4分の1の直径の中円の規模がM8.0,16分の1の中心点の規模がM7.0.

震央地図(左)の左から右下方への曲線はPlate運動PC-PHのEuler緯線.上縁にPlate運動のEuler定数,右縁にEuler緯度(年間移動距離cm).

震央地図(左)の黒色短線は,海洋底地磁気縞模様.

Clickすると拡大します.

規模の小さな震源について円直径を拡大するため,ΔMを導入してある.「ΔM+1.0」とすると,表示円直径算出に用いる震源規模にΔMを加算し,作図円直径を4倍に拡大できる.「ΔM+0.5」の場合は2倍に拡大する.CMTについて「ΔM+1.0」として4倍に拡大したのが図559であり,2024年2月12日M6.1Tがかろうじて円として作図される.

震央地図(図559左図)の「断層長円」内の直線で示した主歪軸方位は,海溝軸(青曲線)より東側では北東-南西方向の太平洋底地磁気縞模様(黒色線)に揃っているが,西側では西-東南東方向の曲線のPlate運動PC-PHのEuler緯線に揃っている.海溝軸に沿って同心円状屈曲を開始する段階の主歪軸方位が太平洋底拡大形成海嶺軸の記録である地磁気縞模様に沿っていることは,地震発生の力学機構を構築する際の限定条件となるであろう.

また,本海溝域の南端の小笠原海台小円区とMarina小円区のM7.5以上の大きな青円(引張過剰の正断層T型)2016年7月30日M7.7T深度222㎞・2000年3月26日M7.6Tr深度151㎞は,海溝よりも西側に位置するがEuler緯度曲線に沿わず,地磁気縞模様に沿っている.この2つの青円は海溝から同心円状屈曲する太平洋Slab深部に位置し(図559中海溝距離断面図),Slab沈込によって行き場を失った太平洋底下の随行Mantleが加速しながら下方に移動する位置に当たっており(月刊地震予報131),下方加速流出に太平洋Slab下面が引張られて破壊したと考えられる.Slab上面付近の破壊が海溝軸から東側で起こっているが,同心円状屈曲部のSlab下面付近の破壊においても,主歪軸方位が太平洋底の地磁気縞模様に沿っていることは,Slabの上面から下面まで太平洋底拡大軸に沿う構造が存在していることを示している.

Slab下底が破損する程,随行Mantle流に引き摺られていることは,随行MantleがSlabを沈込ませていることを示唆している.同心円状に屈曲したまま下部Manlte上面に載る伊豆和達α震源帯の在る小笠原海台・Mariana小円区がPlate運動を駆動しており,その南北両脇にSlabが垂直に下部Mantleへ沈込む伊豆和達δ震源帯が付いている(月刊地震予報171).

図559.伊豆・小笠原・Mariana海溝域のCMT解の「断層長円」表示.

図下の凡例1行目末のΔM+1.0(赤色)は,規模にM1.0加算して断層長円(直径を4倍)を作図していることを示しており,震央地図(左)の右下脇の円凡例の規模も赤色表示してある.

数字とM:2024年2月12日の本地震M6.1.

震央地図(左)の左から右下方への曲線はPlate運動PC-PHのEuler緯線:海溝(青曲線)から西側の主歪軸(円内の直線)がほぼ揃っている.

震央地図(左)の黒色短線は,海洋底地磁気縞模様:海溝(青曲線)から東側の主歪軸(円内の直線)が揃っている.

Clickすると拡大します.

3.2024年3月の月刊地震予報

千島海溝域は今年2024年で,2014年の静穏期入りから10年になるが,前回の静穏期が1996年から2006年までの10年間であったことから活動期に入ることが予想される.得撫島等の千島列島中央部でM8級の巨大地震について警戒が必要である.

日本列島の大黒柱が破損した2024年1月1日能登半島地震M7.5の影響が出てくることが予想される.関東・東北・西南域の直下型地震に警戒が必要である.

伊豆海溝域では,Plate運動の原動力となる小笠原海台小円区の随行Mantleに引き摺られたM6.1が起こったことから,地震活動の活発化に警戒が必要である.

琉球海溝域では,歪解放周期(月刊地震予報139)が2022年9月18日琉球海溝震源帯M7.3によって第3周期に更新されたが(月刊地震予報157,),第2周期末の沖縄海盆震源帯の地震活動も続いており,続く流海溝平面化震源帯の活動に至っていないので琉球海溝域のM7級の地震に警戒が必要である.

2024年3月29日 発行

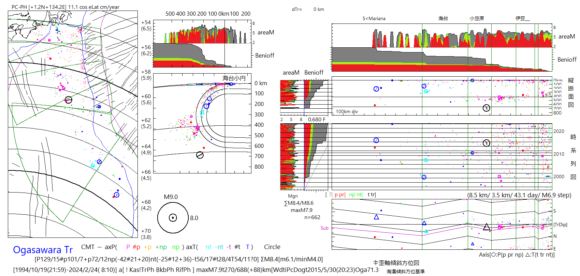

1.2024年1月の地震活動

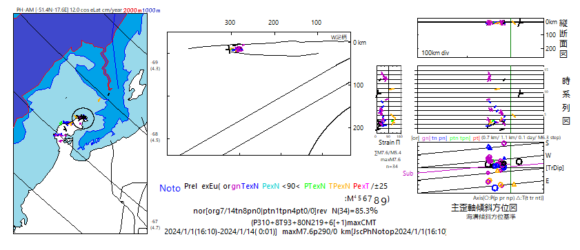

気象庁が公開しているCMT解によると,2024年1月の地震個数と総地震断層面積のPlate運動面積に対する比(速報36)は,日本全域で24 個3.062月分,千島海溝域で2個0.018月分,日本海溝域で6個0.326月分,伊豆・小笠原海溝域で2個0.066月分,南海・琉球海溝域で14個で8.031月分であった(2024年1月日本全図月別).

2024年1月の総地震断層面積規模はΣM7.5で,最大地震は,2024年1月1日能登半島のM7.5(7.6)で,M6.0以上の地震は2024年1月9日能登のM5.9(6.1)があった(括弧内は初動規模).

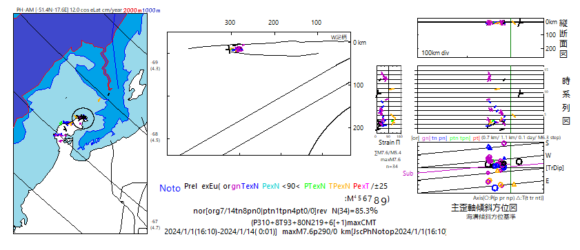

2024年1月までの日本全域2年間のCMT解は375個で,その総地震断層面積規模はΣM8.0,Plate運動面積規模はM8.2で,その比は0.441である(図542の中図上).Benioff曲線(図542右図上左端Total/4)には東北前弧沖震源帯ofAcJの2022年3月M7.3(月刊地震予報151)と琉球海溝域の歪解放周期更新の2022年9月M7.0(月刊地震予報157)の2つの大きな段が緩い傾斜の静穏期の中に認められる.2023年9月から千島・伊豆・琉球海溝域のM6級の活動によってTotal/4のBenioff曲線の全体的傾斜が増大していたが,2023年12月28日択捉M6.5(月刊地震予報172,)に続き2024年1月1日能登M7.5が起こり最大の段を加えた.

図542 .2024年1月までの日本全域2年間CMT解.

左図:震央地図,中図:海溝距離断面図.数字とMは,2年間のM7.0以上のCMT解に加え2024年1月のM6.0以上のCMT解年月日・規模.

右図:時系列図は,海洋側から見た海溝域配列に合わせ,右から左にA千島海溝域Chishima,B日本海溝域Japan,C伊豆・小笠原海溝域OgsIz,D南海・琉球海溝域RykNnk,日本全域Total,を配列.縦軸は時系列で,設定期間の開始(下端2022年2月1日)から終了(上端2024年1月31日)までの730日間で,右図右端の数字は年数.設定期間の250等分期間2.9day(右下図右下端)毎に地震断層面積を集計・作図(速報36;特報5).

Benioff図(右上図)の横軸はPlate運動面積で,各海溝域枠の横幅はこの期間のPlate運動面積に比例させてあり,左端の日本全域Total/4のみ4分の1に縮小.

階段状のBenioff曲線は,左下隅から右上隅に届くように横幅を合わせ,上縁に総地震断層面積のPlate運動面積に対する比を示した.下縁の鈎括弧内右の数値[8.2] [7.9] [7.6] [7.5] [7.9]は設定期間のPlate運動面積が1個の地震として解放された場合の規模で,日本全域ではこの間にM8.2の地震1個に相当するPlate運動歪が累積する.上図右下端の(M6.2step)は,等分期間2.9日以内にM6.2以上の地震がTotal/4のBenioff曲線に段差与える.

地震断層移動平均規模図areaM(右下図)の横軸は地震断層面積規模で,等分期間「2.9day」に前後区間を加えた8.7日間の地震断層面積を3で除した移動平均地震断層面積を規模に換算した曲線である.右下図下縁の「2,5,8」は移動平均地震断層面積規模「M2 M5 M8」.右下図上縁の数値は総地震断層面積(km2単位)である.

areaM曲線・Benioff曲線の発震機構型による線形比例内分段彩は,逆断層型を赤色・横擦断層型を緑色・正断層型を黒色.

Clickすると拡大します.

2.地震の「断層長円」と主歪軸表示

地震とは,Plate運動に伴い累積した歪が解放される際に発生する振動である.地震によって解放される歪の定量的表示は,地震予報に必要である.

地震活動とPlate運動を結び付ける方法として,累積地震断層面積のBenioff曲線(特報5,月刊地震予報122,月刊地震予報143)を使用してきた.しかし,震央地図や断面図上の震源位置には,小さな地震の見落防止の為,対数表示の地震規模Magnitude Mに比例した円直径や線長を使用してきた.

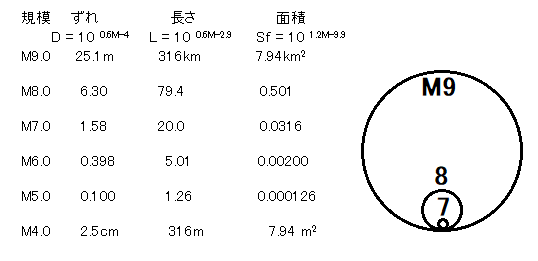

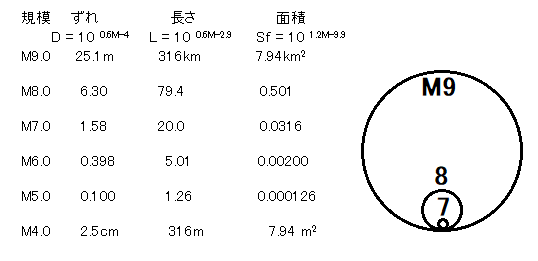

地震の規模と地震断層の大きさの関係は,松田(1975)によって経験的に求められている.地震断層の長さLとずれDは,地震の規模差「+ΔM」が「1.0」大きくなると4倍になり,+ΔM0.5なら2倍になる.地震断層に沿う移動面積Sfは,地震断層の長さLにずれDを乗じて算出でき,ΔM1.0で16倍,ΔM0.5で4倍になる(新妻他,2005).この地震断層移動面積Sfの総和は,Plate境界に沿って集積する歪面積と直接比較検討できる(図543).

図543.地震の規模と断層長円の関係.

規模差ΔM1.0なら断層長は4倍,ΔM0.5で2倍になり,地震断層面積は16倍と4倍になる.

地震断層長Lを直径とする円(「断層長円」図543右)を震央地図に描くと,震央から地震断層が伸びる範囲が円周になり,地震の規模を直観的に把握できる.更に,この円の面積は断層移動面積に対応するので,Plate運動面積と比較できる.地震断層面積とPlate運動面積の定量的表示に使用しているBenioff図に対応する時系列図の地震発生位置に断層長円を描けば,どの程度の地震がどの程度の間隔で発生すればPlate運動面積歪の累積に対応できるかを検討できる.

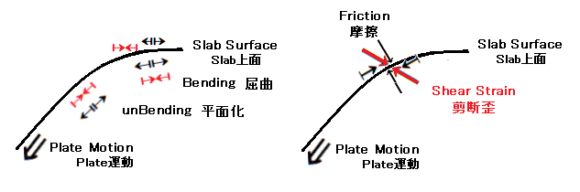

歪が強度限界まで累積して破壊する際の震動が地震であるが,地震によって解放される歪方位から累積歪とPlate運動の関係を知ることができる.Plate沈込境界では,Plate運動方位に主圧縮P歪軸を持つ逆断層型と主引張T歪軸を持つ正断層型がある.海洋Slabが同心円状屈曲して沈込を開始するには(図544の左図),Slab表層が伸長して正断層型・深層では圧縮して逆断層型,屈曲Slabが平面化するには,Slab表層が圧縮して逆断層型・深層は伸長して正断層型に逆転する.海洋Slabに沈込まれる島弧地殻・Mantleは圧縮あるいは伸長して逆断層型あるいは正断層型の地震が起こる(図544の左図).これらは,何れも強度限界を超えた歪による座屈Bucklingと展張Extentionによる初生断層であり,主歪軸傾斜方位はSlab沈込方位になる.

Slabと島弧地殻・Mantleとの境界に歪を累積させるには,境界面に沿う滑りを摩擦によって停止させる必要がある.摩擦によって停止しているPlate境界面にはPlate境界面に沿う圧縮力とPlate境界面に直交する摩擦の抗力が合成された剪断Shearing歪が累積し,限界に達すると定期的に地震を発生させる(図544の右図).Plate運動による圧縮方位と境界に直交する摩擦抗力が合成された剪断歪の主圧縮P歪軸傾斜方位は,Plate沈込傾斜方位と逆になる.希ではあるが,境界面のPlate運動と摩擦が完全に釣り合って歪軸傾斜角が0になる場合もある.Plate境界面とは限らず,既存断層面の再活動で解放される歪も剪断歪であるので,座屈による新規断層の活動か既存断層の再活動であるかの判定も,主歪軸傾斜方位で可能である.

震源の「断層長円」表示の円内に主歪軸方位を記入すれば,地震規模の直観的把握とともに発震機構の解明も可能になる.

図544.主歪軸傾斜方位によるPlate運動によるSlab沈込の発震機構判定.

左図:海溝に沿う海洋底Slab沈込みに伴うSlab屈曲・平面化と島弧地殻・Mantleとの衝突による発震機構.

右図:Slab表面に沿うPlate運動が摩擦によって停止して累積する剪断歪.既存断層面に沿う運動が摩擦で停止している場合も剪断歪が累積する.

Clickすると拡大します.

日本海溝域12327個全地震記録の「断層長円」表示では,Plate運動歪が解放されていなかった最上小円区中央で2011年3月11日に東北弧沖平成巨大地震M9.0が発生した(図545).震央地図ではPlate運動方位PC-NAに沿っており(図545の左震央地図),海溝距離断面図ではその傾斜方位が海溝側であり(図545の中海溝距離断面図),太平洋Slab上面に沿う摩擦によって累積した剪断歪の解放であることが分かる(図455右下主歪軸傾斜方位図上縁).

図545.日本海溝域の歴史・観測・CMT解地震12327個の「断層長」円表示.

Clickすると拡大します.

南海Trough域の5611個の全地震記録の「断層長円」表示(図546)では南海Troughに沿う巨大歴史被害地震が繰り返されてきたが,発震機構の分かる1994年以降のCMT解は極めて限られている.今回2024年1月の能登半島地震がCMT解最大で,歪軸方位がPlate運動PH-AMに沿っており,主歪軸傾斜がPlate沈込方位で(図456右下主歪軸傾斜方位図中央),座屈歪が解放されたことを示している.次大は2004年9月の東海道沖M7.3・M7.5である.この主歪方位はほぼ南北で北西のPlate運動方位と異なっているが,主歪軸傾斜方位はPlate運動方位と逆で(図455右下主歪軸傾斜方位図の上縁)摩擦のあるSlab上面に集積した剪断歪の解放であることが分かる.

図546.南海Trough域の歴史・観測・CMT解地震4982個の「断層長」円表示.

Clickすると拡大します.

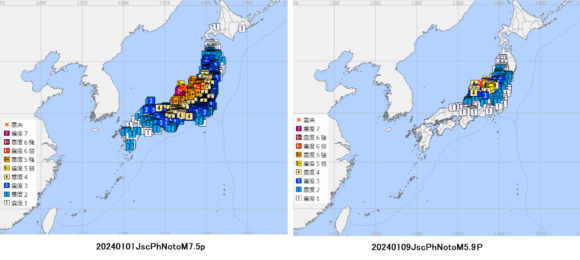

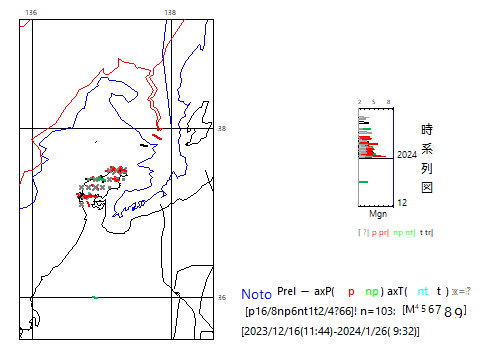

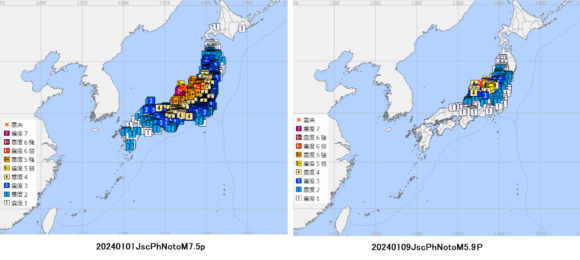

3.2024年1月1日能登半島地震M7.5と1月9日M5.9

西南日本海岸能登震源区JscPhNotoの能登半島で1月1日16時10分深度15(16)㎞でM7.5(7.6)pの能登半島地震とそれに誘発されて富山海底峡谷の深度13(27)㎞で1月9日17時59分M5.9(6.1)Pが起こった(括弧内は初動震源).能登半島地震の最大震度は7に達し,本州・四国・九州が震度2以上でほぼ覆われた.本州に衝突している丹沢・伊豆・関東域では震度3と周囲の震度4より小さい.北海道でも震度1が観測された(図547左).誘発地震M5.9の最大震度は5弱で,ほぼ同心円状に震度を減衰させて本州太平洋岸で震度1になっている(図547右).

図547.2024年1月1日能登半島地震M7.5(7.6)と1月9日誘発地震M5.9(6.0)の震度分布.

Clickすると拡大します.

2024年1月の能登震源区では,CMT解17個,IM解25個,速報解100個報告されている.

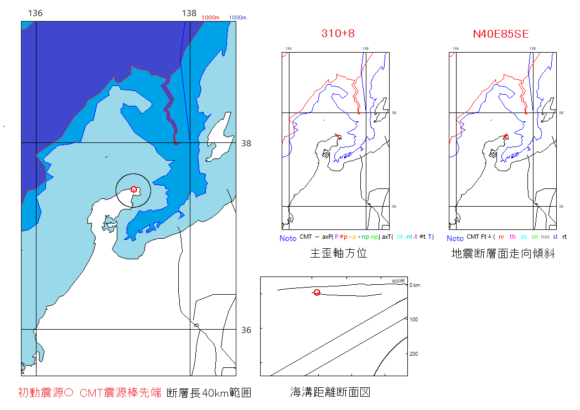

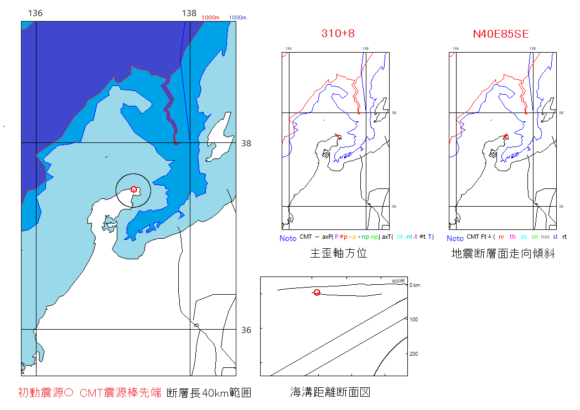

最大地震のCMT解によると,発震機構型は逆断層型で,その主圧縮歪軸傾斜方位は西北西310°に8°傾斜しており(図548右上左図),地震断層面の走向は北東N40E,傾斜は南東に85°とほぼ直立している(図548右上右図).深度は,破壊開始の初動が16㎞で.主破壊のCMT深度は15㎞で,破壊は垂直上方に進展している.この深度は,地殻/Mantle境界のMoho面直上に位置している(図548右下図).Moho面直下のMantle最上部は,日本列島で最強の大黒柱となっており,今回の能登半島地震は日本列島を支える大黒柱の破損と言える.松田(1975)の地震規模と地震断層の関係によって算出される地震断層長は40㎞で,ずれが3.16mである(図548左図の黒丸).

図548.2024年1月1日M7.5のCMT解.

左図:震央地図で,赤○が震央,黒○が地震断層長40㎞.

右上図:左が主圧縮P歪軸傾斜方位で西北西310°に8°傾斜,

右が地震断層走向で北東N40E,傾斜は南西に85°.

右下図:海溝距離断面図,地表面・Moho面・沈込Slab面.赤○が震源.

Clickすると拡大します.

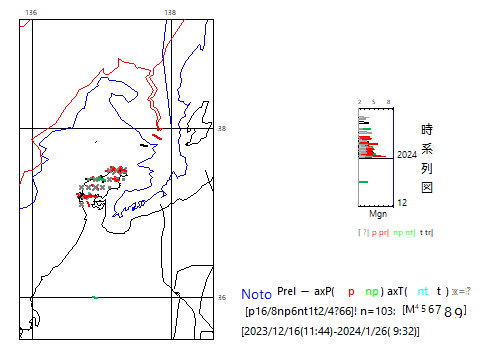

2023年12月から2024年1月の速報解100個の震央が能登半島の海岸線内側の陸域に限られて分布していることは,今回のような地震に伴う隆起によって能登半島の地形が形成・保持されていることを示している(図549).2023年12月の1個は能登半島の真南の36°緯線上の西南脊梁飛騨震源区BkbPhHida M3.9np(黄緑色).

図549(4).能登半島における2023年12月から2024年1月の速報解震央分布.

発震機構不明?(灰色×)は103個中66個.

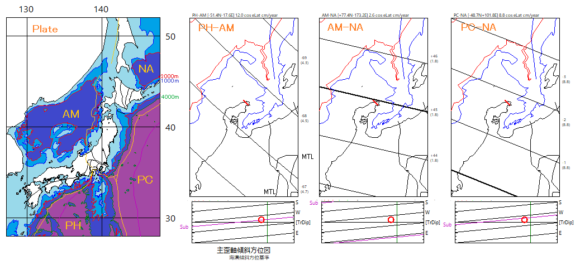

能登半島は,1)Philippine海Plateの丹沢・伊豆がAmur Plateに衝突して大屈曲している中央構造線Median Tectonic Line (MTL)とほぼ並行して能登半島が日本海に突出し,2)Amur Plateの日本海底が北米Plateの東北日本に沈込む富山湾のAM-NA Plate境界に面している.また,3)太平洋PC Plateが沈込む北米Plateの東北日本に接している(図550左端図).

1月1日の最大CMT解の主圧縮P歪軸方位を1)から3)のPlate運動のEuler緯線と比較すると,中央構造線 Median Tectonic Lineを屈曲させている丹沢・伊豆衝突のPH-AM に最も良く合致している(図550右図).

図550.2024年1月1日能登半島地震を駆動したPlate運動.

左図:日本列島の海底地形とPlate境界図.NA=北米,PC=太平洋,AM=Amur,PH=Philippine海.

右3図上図:Plate相対運動のEuler緯線とCMT解圧縮歪軸方位

右3図下図:主歪軸傾斜方位図.中央横線が基準の海溝傾斜方位.Sub(紫色折線)がPlate相対運動方位.

MTL:中央構造線 Median Tectonic Line.

Clickすると拡大します.

襲来した大地震が前震の場合には,より大きな本震の襲来に警戒が必要である.2005年4月熊本地震では,最大前震後の小休止の際に損傷した自宅に戻って死傷者が出たことから(速報79),本震の終了判定は防災上重要である.

本破壊を発生させる歪の一部が前もって解放されるのが前震であるので,前震と本震で歪方位に差はない.順次発生する前震の主歪軸方位は変化しないが,本震が起これば,本破壊の歪と平衡状態にあった押引逆の歪も余震として開放される.前震から本震終了まで発生しなかった押引逆の地震は,本震が終了した目安になる(速報79).

速報解によれば,最大地震2024年1月1日16時10分M7.6の歪軸方位に対して,押引逆の歪軸方位の最初の地震は(図551右時系列図右端のStrainπ図の橙色),2024年1月3日06時32分M4.5pであった.この押引逆地震の速報によって1月1日の最大地震から2日半後に本震終了を確認できる.数日の精査後に公開されるCMT解にも,押引逆の2024年1月3日18時48分M4.7+prがある.

速報解103個中66個が主歪軸方位不明であったが(図548の?および×印),これは海側の観測点不足によるものと考えられ,北方沖合の舳倉島にも地震計設置が望まれる.

図551.速報解による能登半島地震の本震終了判定.

左の時系列図左の「Strain Π」歪軸方位偏角π図は,2024年1月1日M7.6の主歪軸方位を基準(左端)とした偏角で中央縦線より右側(黄緑色と橙色)が押引逆歪軸方位.

Clickすると拡大します.

能登半島は,西南日本海岸能登震源区JscPhNotoの最大震度5強の2020年3月13日M5.5P穴水と最大震度6弱の2022年6月19日M5.4+p珠洲によって多くの被害を被っていた.特に,玖珠M5.4は規模に対して震度が大きく,非双偶力成分比nonDCが+24%と上下方向[82+83°]の主引張T歪が水平方向[327+3°]の主圧縮P歪の2.38倍あり,神社の鳥居が抜け,倒壊した(月刊地震予報154).その3ヶ月前の2022年3月16日には,東北日本前弧沖阿武隈震源区ofAcJAbk M7.4p(月刊地震予報151)の震度6強によって東北新幹線は車輪が浮き上がりrailから大きく逸脱し17両中16両が脱線して10日間運休した.震源に近い福島県相馬では電信柱が地中に1m以上突き刺さったと新聞報道されたが,電線が抜けるのを引き戻したのであろう.一般の建造物は上載荷重によって安定化しているため大きな引張過剰(正の非双偶力成分比)の地震や剪断歪による垂直な主引張歪軸を持つ地震には脆弱である.また,これらの震動は表層岩石も突上げ,引き剥がすため,後の豪雨によって広域な土砂崩れを発生させるので警戒と対策が必要である.

これらのの被害のあった阿武隈と能登震源区では,東北日本海岸沖出羽震源区oJscJDw の新潟・山形地震2019年6月18日M6.7pの余震が2019年11月まで続く中,能登震源区では初の群発地震速報解2019年8月27日M3.8そして2020年3月13日穴水M5.5P,阿武隈震源区では2019年8月4日M6.4pから誘発地震が起こっていた(月刊地震予報154).

このように西南日本海岸能登震源区JscPhNotoの群発地震は,東北日本弧との関係によって開始されたが,2019年以前は西南脊梁飛騨震源区BkbPhHidaの群発地震と関連しながら起こっている(図552).

能登震源区JscPhNotoのCMT解は2007年から31個あり;

2007年に3月25日M6.6P冨来(とき),M5.3P穴水,3月26日M5.1-np冨来沖と能登半島西部で集中的に起こった後,静穏化して2019年の群発地震の開始と,2020年3月13日M5.3P穴水が起こった.2021年9月16日M4.9Pから2023年5月10日M4.8Prまで能登半島北東端の珠洲および珠洲沖で起った後静穏化していた.

2007年から2022年6月19日M5.1+pまでの主圧縮P歪軸傾斜方位は全てPlate運動方位で座屈による初生断層であるが,2022年6月20日M4.9+p以後2023年5月までPlate運動方位と逆傾斜の剪断歪による既存断層再活動も10個中4個出現していた.

西南脊梁飛騨震源区BkbPhHidaのCMT解は,能登震源区と連動していることが注目される.小円区は足柄小円西区に属し,糸魚川‐静岡線ISLを跨いで分布する.1998年7月12日M5.0Pから8月16日にM5.5からM5.5のp1個np2個で開始,2011年2月27日から12月1日まで東北弧沖巨大地震と交互に活動(速報55)

2016年2月3日から2018年12月20日までのM4.2-M6.2のp6個np3個nt2個が散発.

能登穴水2020年3月13日M5.3に続き2020年4月23日から9月19日にM4.7-M5.2のnp13個連発.

能登珠洲2021年9月16日M4.9に続き,2021年9月19日M4.6-np125[323.1]で終息している.

図552.能登地域の1994年以降の全CMT解の「断層長円」表示.

西南日本海岸能登震源区JscPhNotoの地震と西南脊梁飛騨震源区BkbPhHidaの群発地震が関連して起こっている.主歪軸傾斜方位図(右下図)で主要震源は図中央のPlate運動方位(紫色Sub)に沿う新規断層の座屈歪解放で,上下端の既存断層の再活動による逆傾斜方位の剪断歪解放は少ない.

ISL:糸魚川‐静岡線. MTL:中央構造線.

「断層長円」表示では.M5.0以下の震源は点として表示される.

Clickすると拡大します.

能登域は都近郊に位置し,大地震記録の記録漏れは少ないと予想されるが,最初の記録は,享保1729年M7.0に於ける30%以上の潰家である(宇佐美,2003).次は,明治1892年志賀M6.4・M6.3である.

明治以降のM6.0以上の記録は,1933年穴水M6.0,1993年珠洲北方M6.6,2007年冨来M6.6,2023年珠洲M6.2がある.

今回の2024年1月1日珠洲M7.5を含め,1729年享保M7.0の震源を避け,切れ残った所に集積した歪が初生断層により群発地震と2023年珠洲M6.2を前震として解放している.

図553.西南日本海岸能登震源区JscPhNotoの江戸時代以降の地震記録の「断層長円」表示

Clickすると拡大します.

2024年能登半島地震M7.5は,能登域において「安政‐昭和」大地動乱期を代表する1891年濃尾地震M8.0に次ぐ規模である(図554),

図554.能登域の江戸時代以降の地震記録

Clickすると拡大します.

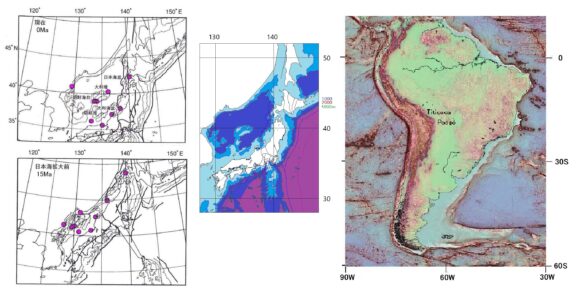

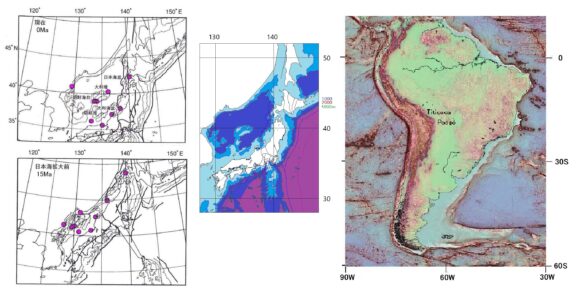

能登は,1500万年前の日本海拡大以前,南米のTiticaca湖とPoopo湖のような,北海道渡島半島から佐渡・隠岐・壱岐・大和堆・朝鮮半島北東部に跨るAsaa大陸東縁の巨大淡水湖底であった.(図555:新妻,2007).日本海拡大によって水深3500mの大和海盆で大和堆から分離した後,水深1000mの大和堆頂の水深から海面上に顔を出し,能登半島となって奥能登丘陵高洲山を標高570mまで隆起させた.今回の地震は,この一連の地質過程が現在も進行し,中央構造線を屈曲させる丹沢・伊豆衝突が関係していることを示した.能登と佐渡の間の富山海底峡谷は水深3500mの大和海盆の続きである,

図555.1500万年前の日本海拡大以前にAsia大陸東縁(左下図)に南米のTiticaca湖とPoopo湖のような(左図)巨大淡水湖が存在したことを示す淡水産浮遊性珪藻化石産地(桃色○).等深線:1000,2000,4000m(左・中図).

4.2024年2月の月刊地震予報

2024年1月1日の年始早々,2019年から地震活動が活発であった能登半島で,これまでの被害地震記録を大幅に上回るM7.5が襲った.正月であった為か,通常なら発生後1時間以内の速報解公開が遅れていたように感じられた.本震終了判定に速報解を使用しているので,休日と無関係に発生する地震に対応する体制の確立と,沖合島嶼への観測点の充実が期待される.

新聞やTelevision報道では,今回の地震が活断層の再活動とされているが,主歪軸方位は,1729年享保M7.0で切れ残った部分に新たに断層が形成されたことを示している.

復旧を困難にしている交通網・給水管の深刻な被害は,鳥居が抜けた2022年6月19日M5.1+p珠洲による地表岩石の浮き上がり・引き剥がしとの関連が予想され,その関連も考慮した対策が望まれる.

能登半島地震の主歪軸方位から,Philippine海Plate運動による丹沢・伊豆衝突による中央構造線の屈曲と関連していることが示唆されたが,丹沢や伊豆に連なるSlabが沈込んでいる関東地域で地震活動が活発化していることは,この予想を裏付けている.関東地方同様,Philippine海Plate運動と関係している西南日本・琉球海溝域・伊豆海溝域の活動にも警戒が必要である.

得撫島等の千島列島中央部でM8級の巨大地震が,2013年から続く静穏期終了後に予想されるので警戒が必要である.

引用文献

松田時彦 (1975) 活断層から発生する地震の規模と周期について. 地震第2輯, 28, 269-283.

新妻信明(2007)プレートテクトニクス―その新展開と日本列島―.共立出版,292p.

新妻信明・籐間 俊・伊藤広和・吉本拓二(2005)地殻活動観測所における光波測距による中部日本の歪と2004年新潟県中越地震との関係.静岡大学地球科学研究報告,32, 11-24.

宇佐美龍夫(2003)日本被害地震総覧.東京大学出版会(東京),605p.